FacebookなどSNSで多くの人が注目している商品・サービスがあると、思わず見入ってしまうことは多い。武蔵野大学経営学部の松井彩子専任講師は、SNSでの「いいね」や「閲覧」の数が大きくなると、ユーザーが情報を拡散するようになり、情報収集や購買・利用意向も高まることを明らかにした。多くの人が同様な関心を持っていると、ユーザーが行動を起こすうえでの心理的な障壁が低くなるためとみられる。

記事一覧(詳細は会員専用)

-

2024年04月

「いいね」「閲覧数」は、ユーザー行動に影響を及ぼす 武蔵野大学 松井 彩子

-

Criteo、LINE公式アカウントでのパーソナライズメッセージ配信を実現

コマースメディアを展開するCriteo(クリテオ、本社フランス)は、LINE公式アカウントの「友だち」となったユーザーの興味・関心を分析して、ユーザーごとにパーソナライズされたメッセージを送るサービス「レコメンデーション メッセージ for LINE公式アカウント」の正式版をローンチした。商品の購買を大きく促す効果が期待できる。国内のLINEテクノロジーパートナー(コミュニケーション部門)6社と協業する。EC(電子商取引)、人材、不動産、旅行などのWebサービスを展開する事業者向けに利用を促していく。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

RIZAP、店舗とアプリの活用で体験型広告プラットフォーム事業を開始

コンビニジム「chocoZAP」を展開するRIZAP(東京・新宿)は、店舗でのサンプリング、備品設置、タブレット広告、会員アプリへの広告配信を中心とする広告配信プラットフォーム事業「chocoZAP Partners」を開始した。サンプリングや備品設置などで効果を感じてもらう「体験型」を特色としている。健康食品・飲料のほか、化粧品、美容サービスなど幅広い分野の広告を開拓していく。chocoZAP会員は2月14日時点で112万人を超えており、広告事業も成長が期待できるとみている。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

UNICORN、イスラエル社と協業しデジタルサイネージの広告配信・効果測定

アドウェイズ(東京・新宿)の子会社で全自動マーケティングプラットフォームを運営するUNICORN(東京・新宿)は、デジタルサイネージの効果測定・簡易運用管理をSaaSで提供するParsempo(パルセンポ、本社エルサレム)と業務提携し、リテールメディア向け広告配信プラットフォームと統合型デジタルサイネージの提供を開始した。スーパー、ドラッグストアなどで店内サイネージへの広告配信の事例を増やし、食品・飲料や消費財メーカーを中心に導入を促していく。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

アイレップ、広告主との連携プラットフォームにAI分析機能を搭載

デジタルマーケティングを支援するアイレップ(東京・渋谷)は、広告主と広告関連の情報を一元的に管理・連携できるプラットフォーム「iPalette」(アイパレット)に、GPT-4などLLM(大規模言語モデル)を含む様々なAI(人工知能)を活用して、広告配信実績を分析する機能を搭載した。マーケティング施策でのKPI(重要業績評価指標)に影響を与えた要因をGPT-4をベースにアイレップ独自の分析機能を付与したシステムが読み解き、分析してコメントを作成する。広告の効果分析が迅速となり、広告主はマーケティングのPDCA(計画・実行・検証・改善)サイクルを一段と円滑化に回せるようになる。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

Criteo、クッキーレス対応のアドレサビリティ戦略で共通ID「IM-UID」と連携

コマースメディアのCriteo(クリテオ、本社パリ)は、クッキーレス環境に備えるアドレサビリティ戦略の一環として、インティメート・マージャー(東京・港)が運用する共通IDソリューション「IM-UID」との連携を開始した。IM-UIDはIPアドレスなどからユーザーを推計して付与したIDで、個人情報保護のために段階的な廃止が進むサードパーティークッキーを使っていない。IM-UIDを使ったユーザーデータは、ターゲティング広告の配信精度が比較的高い。Criteoは広告主の様々な要望に応じて配信先ユーザーを設定できるアドレサビリティ戦略を展開するなかで、IM-UIDをユーザーを特定できるソリューションとして提供していく。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

2024年03月

エシカルな取り組み、ブランドとの結び付きを強める 弁護士 山下 瞬

SDGs(持続可能な開発目標)への関心の高まりなどを背景に、人や社会・環境に配慮した消費行動「エシカル消費」が注目を集めている。日本公認会計士協会兼第二東京弁護士会調査室の弁護士である山下瞬氏はアンケート調査で、企業のエシカルな取り組みが、エシカル消費への関心の高さを問わずにブランドとの結び付きを強めることを明らかにした。

-

DACとTimeTree、「未来データ」を用いて高精度のターゲティング広告を提供

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(DAC、東京・渋谷)とTimeTree(東京・新宿)は、カレンダーシェアアプリ「TimeTree」のデータを活用した広告配信サービス「MIRAI_DSP」を開始した。ユーザーが登録した予定やライフイベントなど未来のデータを分析して、関心のありそうな広告をアプリ内や外部サイトに配信する。保険、家電などで広告配信したところ、通常の配信に比べて好意度や加入意向が高まった。クッキーを使わない、精度の高い広告配信サービスとして利用が広がるとみている。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

Shirofune、広告運用自動化ツールにLTV算出・運用機能を追加

Shirofune(東京・中央)は、広告運用自動化ツール「Shirofune」にEC(電子商取引)プラットフォームを連携し、新規ユーザーが購買に至った割合や金額、既存ユーザーのLTV(顧客生涯価値)を算出する機能「LTV運用 for EC」を加えた。広告主は広告効果、広告費の回収状況をきめ細かく判断できるようになり、広告運用を最適化しやすくなる。BtoBについても、広告主がSalesforceなどのCRM(顧客関係管理)や自社データベース内で保有する商談・受注・売り上げデータなどと紐づけて、真の広告効果を算出し運用を最適化するサービスの提供を開始した。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

ログリー、検索キーワードなどから購買行動を予測するデータプラットフォームを開発

ログリー(東京・渋谷)は、検索キーワードや行動データから購買行動を予測するインテント(意図・動機)プラットフォーム「LOGLY Sphere」(ログリー スフィア)を開発した。社内外から収集したユーザーの行動データ、広告配信データなどを蓄積・利用する。ユーザーが現在、興味・関心を持っている事柄を推定できる。ターゲットを絞り込んだBtoCの広告配信のほか、BtoBの業務改善などDX(デジタルトランスフォーメーション)の支援にも事業を拡大していく方針だ。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

メディックス、ベーシック社と提携しBtoBサイト構築サービスを開始

デジタルマーケティングの総合コンサルティング会社メディックス(東京・千代田)は、「ferret One」(フェレットワン)を運営するベーシック(東京・千代田)と業務提携し、BtoBサイト構築支援サービスを開始した。テンプレートに合わせて商品画像、コピーなどを入力すればリード獲得に効果的なサイトが作成できる。BtoB企業は新型コロナ禍をきっかけにDX(デジタルトランスフォーメーション)に力を入れており、IT(情報技術)、製造業などに幅広く入り込んでいく。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

楽天グループ、2023年度広告事業売り上げ2,000億円を突破

楽天グループの2023年度第4四半期(連結)の広告事業売り上げは572億円と前年同期に比べて9.1%増えた。年度を通じてEC(電子商取引)の楽天市場、旅行予約サービスの楽天トラベルの広告出稿が増えた。この結果、2023年度通期の広告事業売り上げは2,065億円と2022年度に比べて12.9%増えて、2,000億円台の大台に乗せた。連結売上高に占める広告事業の割合も22年度の9.0%から10.2%に高まり、楽天グループの収益の柱の一つに成長した。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

広告・マーケティングの現状と未来をテーマにセミナー

日経広告研究所は2月初旬に広告費予測と広告・マーケティングの現状と未来を解説する毎年恒例の「2024日経広研セミナー」を開催した。

(主任研究員 上村浩樹)

-

2024年02月

「アンバサダー・プログラム」は、クチコミ創出に効果がある 東京工科大学 藤崎 実

化粧品、IT(情報技術)など様々な企業で自社ブランドのファンを組織化し、クチコミを創出するアンバサダー・プログラムを運営している。東京工科大学メディア学部の藤崎実准教授は、家庭用電化製品メーカーのアンバサダーを対象にアンケート調査を実施し、アンバサダー・プログラムがクチコミを創出し、ブランド・ロイヤルティを高めて反復購入を促すことを明らかにした。

-

電通デジタル、小売業界向けに短期・低コストのCDPソリューション提供

電通デジタル(東京・港)は、小売業界向けCDP(顧客データ統合プラットフォーム)ソリューション「r-DOMA」の提供を開始した。マーケティング施策を打つための基盤となる顧客データの取得と統合から、データ分析と可視化、セグメント作成、広告配信などでの外部連携まで、一連の工程をパッケージ化した。短期間に低コストで導入できるのが特徴で、EC(電子商取引)サイトを運営するアパレルなどでの利用を見込んでいる。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

ハートコア、TOPPANとコンテンツのパーソナライズでマーケティング支援

CMS(コンテンツ管理システム)大手のハートコア(東京・品川)はTOPPAN(東京・文京)と、コンテンツ出し分けプラットフォーム「Dashiwake」を活用したマーケティング支援サービスを開始した。ユーザーの属性や興味・関心に応じて、デバイスごとに同じ文脈のコンテンツを出し分ける。TOPPANは顧客情報を収集・統合するCDP(カスタマー・データ・プラットフォーム)を導入した企業を中心に、「Dashiwake」を活用してユーザーとのつながりが深まるようにウェブサイトやアプリのカスタマイズを促していく。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

CMI、GMOプレイアドと共同で動画制作からCM予算を効率化するパッケージ提供

CMI(東京・港)は、GMOプレイアド(東京・渋谷)と共同で、テレビCM動画の事前評価と広告枠の効率的な買い付けができるパッケージサービス「CMスタートダッシュ」の提供を開始した。CMIは広告主が自社内でテレビCM枠を買い付けるツール「CM in-house」(CMインハウス)を提供しており、これにGMOプレイアドのCM動画の事前評価サービス「PlayAds(プレイアズ)byGMO」を組み合わせる。テレビCMのノウハウが乏しい企業でも、広告予算を最適化できる。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

ADK MS、シャトルロックとidentifyと共同で動画ソリューション提供

ADKマーケティング・ソリューションズ(ADK MS、東京・港)は、SNS動画制作のシャトルロックジャパン(東京・新宿)とSNS動画素材開発のidentify(東京・港)と共同で、SNS広告動画を短期間で量産して広告効果を最適化するソリューション「ADK-MovieAd」の提供を開始した。SNSで動画を視聴するユーザーは増えているが、広告動画は飽きられやすい。広告動画を短いサイクルで更新して、訴求力を維持する。金融、保険、健康食品、コスメ、教育、ゲームなどの企業を中心に売り込んでいく。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

2024年01月

【年頭所感】次の時代の広告コミュニケーションの健全な発展に寄与

日経広告研究所 理事長 澤田道隆

2024年はポストコロナという新しい状況、AIによる社会の変化など、次の時代への動きが加速する1年になるでしょう。この非連続的な変化の中で、企業と生活者のコミュニケーションを担う広告の重要性と責任はさらに大きくなります。当研究所は、広告界と広告活動の健全な発展に向けて寄与していきたいと思います。

-

広告倫理を再確認し、変化の時代に生活者の視点で 公開座談会

日経広告研究所は「広告界2024年に向けて ―2023年回顧と2024年以降の展望-」と題して公開座談会を開催した。コロナ禍で在宅勤務やオンライン購買が普及し、社会にニューノーマルと呼ばれる新しい変化がもたらされた。2024年も変化は続きそうで、生成AI(人工知能)は広告制作にも革新をもたらしつつある。将来が見通せない時代にあって、広告界は生活者の視点に立った倫理的な行動を心掛けるべきだとしている。

-

生成AI、クリエイティブ作成や作業効率化にインパクト 田中 洋 中央大学名誉教授

田中洋中央大学名誉教授は2023年を振り返って、広告界に生成AI(人工知能)が大きなインパクトを与えたとしている。クリエイティブを評価するディレクターの仕事をAIで置き換えたり、AIで生成したキャラクターを広告に起用したりした。偽りのネット広告に対する規制も強化された。ネット広告市場が伸び悩むようになり、広告会社にはマーケティングのデジタル化を幅広く支援するサービスを新たな収益源としようとする動きも見られた。

-

コロナ禍から戻った日常の価値を再認識 佐藤 達郎 多摩美術大学教授

2023年はコロナ禍が明けて、生活者は日常の価値を実感した。佐藤達郎多摩美術大学教授は広告クリエイティブも、さりげない日常シーンのなかに商品の社会的価値を描いたものが支持されたとしている。広告の素材も、ユーザーから募集したメッセージやエピソードを使ったものが目立った。地球環境問題など「大きな社会課題」ではなく、生活者が身近に抱える「小さな社会課題」に寄り添ったテーマが選ばれており、2024年もその傾向が続きそうだ。

-

JAA、人材育成プログラムを通じて広告の信頼性向上を促進 中島 聡 日本アドバタイザーズ協会専務理事

日本アドバタイザーズ協会(JAA)の中島聡専務理事は、2023年のJAA活動概要を報告した。広告主など広告関係者がコンプライアンス、人権尊重などを徹底し、生活者に夢や希望を与えるメッセージを届けるように、人材育成プログラムを充実させた。コネクティッドTVなど新しいメディアの研究にも力を入れた。2024年はアドフラウドの抑制を目指してJICDAQ(デジタル広告品質認証機構)加入企業を増やすことなどを活動方針とする。

-

DearOne、アプリ会員1,500万人を対象にリテールメディアプラットフォーム提供

NTTドコモのマーケティング支援子会社DearOne(東京・港)は2023年11月、小売業の公式アプリに広告配信できるリテールメディアプラットフォーム「ARUTANA」(アルタナ)の提供を開始した。会員がアプリを起動すると、メーカーや決済事業者などの広告が配信される。小売業は広告収入をアプリに再投資して、販売促進策を充実できる。イオングループなど1万店のアプリ会員1,500万人を対象にサービスを開始し、2024年度にはアプリ会員を3,000万人に拡大できるとみている。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

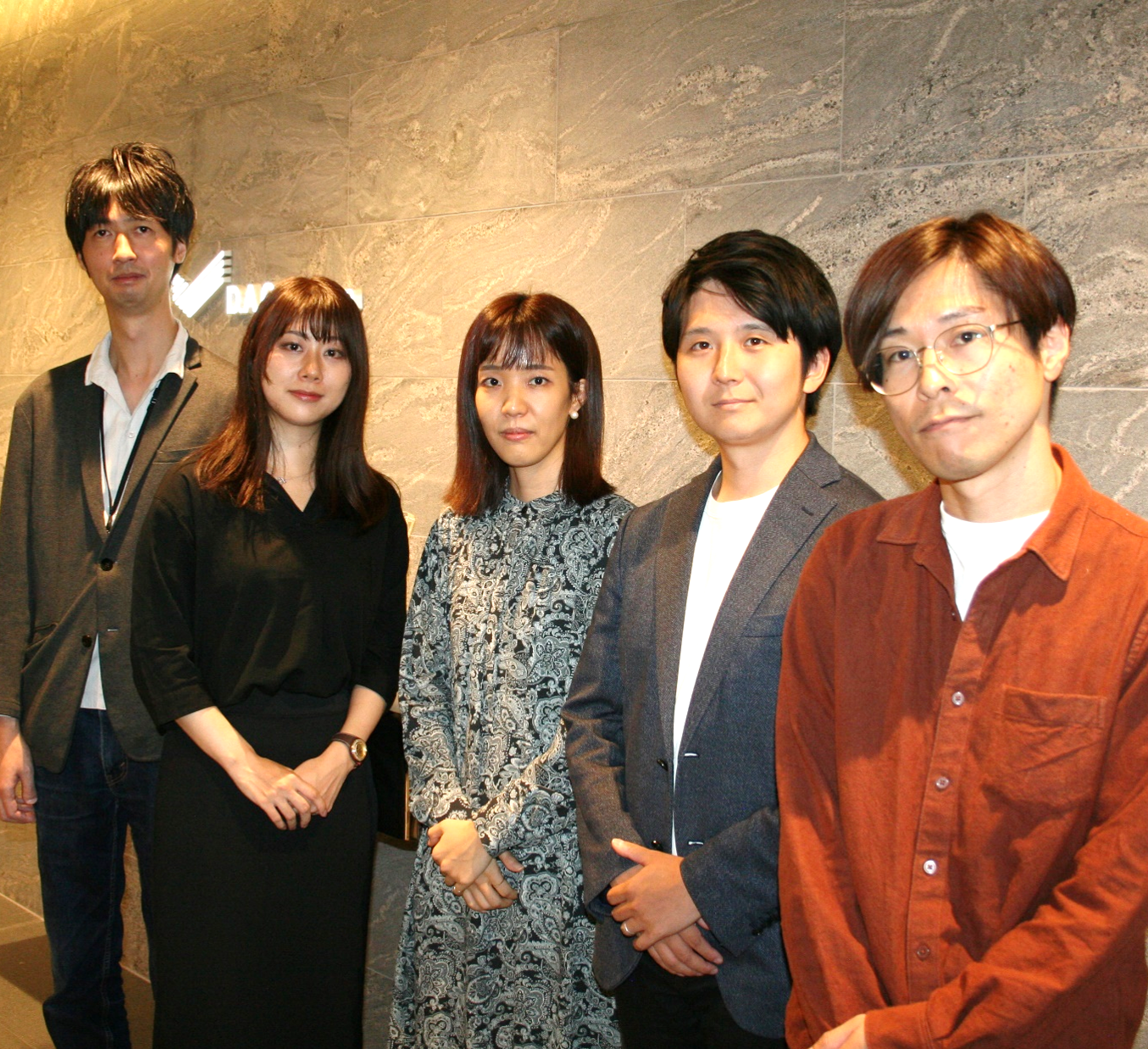

「シェイクトーキョー」TikTokのビジネス活用のサポートを本格化 ~ 20代女性中心のチームを別会社化へ

映像制作などクリエイティブスタジオを運営するシェイクトーキョー(東京・世田谷)は2023年、動画共用アプリのTikTok向け映像事業に本格的に乗り出した。8月には20代女性スタッフを中心に、TikTokのビジネスへの活用を支援するチーム「イブ・トレンダー」を発足した。同チームはクライアントに好評で、近く別会社化する。代表取締役の映画プロデューサー汐田海平氏に取り組みを聞いた。

(聞き手はジャーナリスト/研究員 永家 一孝)

-

2023年12月

バレエの活性化、娯楽性がある演目を身近な場所で 西岡・福谷バレエ団 上嶋 啓悟

バレエは幅広い年齢層に受け入れられているが、鑑賞者は減少傾向にある。一般社団法人西岡・福谷バレエ団の上嶋啓悟マーケティングマネージャーは、鑑賞行動に経験価値がどう影響しているかを分析し、娯楽性があって一般に馴染みのある物語を演目とし、神社仏閣など気楽に立ち寄ってもらえる場所で公演することが鑑賞者を増やす一助となることを明らかにした。消費財などの市場分析に広く応用できる分析手法を用いている。

-

これから、会社への直接応募を自動で増やす「チョク採」の提供開始

デジタル広告配信支援サービスのこれから(東京・新宿)は、企業の採用サイトへの直接応募を自動で増やす採用ツール「チョク採」の提供を開始した。募集要項に合致した人材をSNSへの投稿などから見つけ出して広告を配信し、採用サイトに誘導する。実証実験では、既存の転職サイトを上回るエントリーがあり、採用単価も大幅に下がった。転職活動をしているか否かにかかわらず、適性のある人材に広告を配信してエントリーを促せる。採用サイトを構築するサービスも提供して、幅広い業種の企業に導入してもらう。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

アタラ合同会社、GA4コンテンツ・アトリビューション・ダッシュボードの提供開始

デジタルマーケティング支援のアタラ合同会社(横浜市)は、ウェブページのコンバージョン貢献度を数値化してまとめる「GA4コンテンツ・アトリビューション・ダッシュボード」の提供を開始した。Googleアナリティクス4(GA4)などGoogle製品を使って、ユーザーが自社サイトに流入した後、どのページが、どの程度購買などのコンバージョンに貢献したかをレポートにまとめる。オプションサービスとして、レポートに基づいて、アタラ合同会社がサイト改善のコンサルティングを実施する。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

電通、折込チラシの来店効果測定サービス「チラSeeCycle」の提供開始

電通は新聞折込チラシの来店効果を測定し、出稿メディアの選定や配布量、予算の最適化に利用するソリューション「チラSeeCycle」(チラシーサイクル)の提供を開始した。「チラシが家に届く確率」「チラシを読む確率」から、生活者が「チラシに接触している確率」を推計し、データ活用について同意許諾の取れた生活者の位置情報などと突合して来店効果を可視化する。デジタル広告と同じ指標で比較できるので、予算配分の最適化にも役立つ。アパレル、飲食店、小売りなど実店舗を保有する企業に利用が広がるとみている。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

ANA Xとサイバーエージェント、デジタル広告配信サービスを開始

ANA X(東京・中央)とサイバーエージェント(東京・渋谷)は2023年11月、ANAマイレージクラブ会員(AMC会員)向けにデジタル広告配信サービス「ANA Moment Ads」の提供を開始した。AMC会員の予約情報を使って、旅行前、旅行中、旅行後に会員アプリやSNSに広告を配信する。ホテル、土産物店、自治体など、2024年度中に100社以上の導入を目指している。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

『広研What’s HOT!』で協働のCCI、2023年下期のインターネット広告市場動向調査を開始

日経広告研究所が開設したウェブチャンネル『広研What’s HOT!』の初回協働相手であるCARTA COMMUNICATIONS(カルタ コミュニケーションズ、東京・中央区、略称CCI)が、「インターネット広告市場動向」調査について、2023年下期分を開始する。国内のデジタルマーケティング業界の関係者を対象に、2023年下期のインターネット広告市場についての動向や、今後の広告指標についての調査を行う。

(主任研究員 寺本勝俊)

-

広告学会、全国大会「今こそ広告の『ちから』を問いなおす!」を統一論題として開催

日本広告学会第54回全国大会が、4年ぶりに対面にて11月17日から19日まで、今年4月にオープンした関東学院大学の横浜・関内キャンパスを会場に開催された。「今こそ広告の『ちから』を問いなおす!」を統一論題に掲げ、実務と研究の知見から、この数年で大きく変化した社会における広告が持つ「ちから」を再発見することが意図された。自由論題報告では新たにショートセッションを設け、さまざまな立場、視点から活発な議論がなされた。

(報告:大会運営委員会委員長 唐沢 龍也)

-

文化的ハイブリッド性:グローカリゼーションされた世界でのブランディングの未来

「WARC GUIDE」は、2023年10月号で「Creating cultural advantage」を特集した。そのなかから「Cultural hybridity: The future of branding in a glocalised world」(文化的ハイブリッド性:グローカリゼーションされた世界でのブランディングの未来)を紹介する。アジアで中国、インド、韓国のナショナリズムが台頭し、欧米主導の文化秩序が揺らいでいる。グローバルブランドは東西の文化をハイブリッド化して、各地域に根差した商品開発やキャンペーンを進めるべきだとしている。

-

2023年11月

DAO型マーケティング、コミュニティは有機的に成長 明海大学講師 小谷 恵子

NFT(非代替性トークン)を利用したコミュニティづくりが活発化してきた。明海大学経済学部講師の小谷恵子氏はその特徴を、ユーザーがバーチャルな存在のまま自主的に経済活動に関わっていくDAO(分散型自律組織)型マーケティングと分析した。ブランドが生活に入り込み、メンバー同士が相互に学び合い影響し合っている。企業が主導する従来の顧客コミュニティに大きな変革を迫りそうだ。

-

フリークアウト、コープデリ連合会にリテールメディアプラットフォームを提供

フリークアウト(東京・港)は、小売業向け広告配信プラットフォーム「FreakOut Retail Media Platform」を開発し、第1弾としてコープデリ生活協同組合連合会(コープデリ連合会)に提供した。同連合会の食材宅配サービス「コープデリ宅配」を利用する組合員を対象に、2023年度中に広告配信を始める。食品・飲料メーカーの広告が中心となる見通し。ノウハウの蓄積を進め、他の小売業にも導入を促していく方針だ。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

DAC、GA4対応のデータ活用ダッシュボード作成サービスを提供開始

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(東京・渋谷、DAC)は、Googleアナリティクス4(GA4)を利用して、デジタル広告やCRM(顧客関係管理)などの企業保有データを横断的に分析するダッシュボード作成サービス「WISE Visualizer」の提供を開始した。EC(電子商取引)サイトであれば、購買予測を立てて、進捗状況を見ながら追加施策を打てる。BtoBであれば、サイトへの来訪間隔や関心の高さから、有望な見込み客を探し出せる。GA4 にDAC独自の分析ノウハウを組み合わせ、広告主のニーズに即した広告効果測定の指標を作成できるのが特徴だ。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

ウェザーニューズ、小売りや飲食店チェーン向けに「来店客予測データ」を提供開始

ウェザーニューズ(千葉市)は、スーパーなど小売りや飲食店チェーン向けに「来店客予測データ」の提供を開始した。来店客数が天気に大きく影響するため、ウェザーニューズの気象データと店舗の来店実績などのデータをAI(人工知能)で分析し、天気予報を使って2週間先までの来店客数を予測する。店舗は来店客数の予測に対応して、商品発注量の調整、店員のシフト変更などの施策を打てる。第1弾として、スーパーのマルエツ(東京・豊島)にデータ提供を開始した。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

ジーニー、サイト内回遊向上ソリューション「ブラウザバックレコメンド」の提供開始

SSP(サプライサイド・プラットフォーム)などマーケティングプラットフォームを開発・運営するジーニー(東京・新宿)は、メディアのサイト内回遊を向上させるソリューション「Recommend Widget」(レコメンド・ウィジェット)の新機能として、ブラウザバックレコメンドの提供を開始した。ユーザーがサイトから離脱するタイミングで、ユーザーの関心がありそうなコンテンツを配信する。ユーザーをサイトに引き戻し、回遊性を高めながら、メディアの広告収入も増やしていく。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

ストアギーク、小型サイネージを使った店頭リテールメディアサービスを開始

フリークアウト(東京・港)とフェズ(東京・千代田)の合弁会社であるストアギーク(東京・港)は、新型リテールメディアサービス「ストアギークサイネージ」の提供を開始した。店舗内の大半を占める定番棚前に小型サイネージを設置して、メーカーの広告や店舗の販促情報を配信する。ドラッグストア向けにオーラルケアのカテゴリーの広告配信から始め、将来は5カテゴリー前後を全国5万~6万台規模に拡大する方針だ。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

質の高いデジタル広告の訴求へ「クオリティメディア宣言」 ~ 長澤秀行事務局長に聞く

デジタルガレージ(東京・渋谷)の子会社BI.Garage(同)と有力メディア30社で共同運営する「コンテンツメディアコンソーシアム」は10月、信頼性の高いコンテンツを提供するメディアについて、広告枠の価値も高く評価すべきだという「クオリティメディア宣言」を発表した。BI.Garage 特命顧問 クオリティメディアコンソーシアム事務局長の長澤秀行氏に、この宣言をまとめた背景や今後の活動について聞いた。

(聞き手は主席研究員 渡辺正幸)

-

2023年10月

インフルエンサーの広告投稿、消費者の不信感を緩和 横浜商科大学准教授 渋瀬 雅彦

広告であると明示されたインフルエンサーの投稿は、消費者行動にどのような影響を与えるだろうか。横浜商科大学商学部観光マネジメント学科の渋瀬雅彦准教授は、Instagram上でのインスタント食品を対象としたアンケート調査によって、インフルエンサーの商業的意図を開示する便益タグは広告認識に影響せず、不信感を直接に減らす効果があることを明らかにした。

-

富士薬品グループのドラッグストア、顧客に合わせたクーポンを発券する店頭端末を設置

医薬品の開発から販売まで総合的に手掛ける富士薬品(さいたま市)は、グループのドラッグストア「セイムス」全店で、会員顧客の属性や購買履歴を元にしてクーポンを発券する店頭端末「セイムスタッチ」を設置した。小売店向けにビッグデータを活用したソリューションを提供するマギー(沖縄県豊見城市)のシステムだ。すでに顧客会員の来店頻度や購入金額の増加に成果が出ている。日用品などメーカーからは販売促進費の効率的な利用につながると好評で、さらに共同キャンペーンの企画に力を入れていく。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

グローリーと全日食チェーン、リテールメディア事業で業務提携

グローリーと食品ボランタリーチェーン本部の全日本食品(全日食チェーン)は、リテールメディア事業で業務提携した。全日食チェーンが保有するID-POSデータと、グローリーが保有する広告IDに紐づいたデータとを連携して、全日食チェーン加盟店への来客を促す広告を配信する。グローリーでは加盟店への来客拡大に伴って、自動釣銭機など省力機器の需要も期待できるとみている。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

ヴァリューズ、Web行動ログを使った戦略市場分析から広告配信までをパッケージ化

消費者のWeb行動ログ分析でマーケティングを支援するヴァリーズ(東京・港)は、企業がリーチしていきたい消費者を「戦略ターゲット」としてWeb行動を分析し、Yahoo!やGoogleでターゲティング広告を配信するパッケージ「REAL Target Monitor®」の提供を開始した。消費者モニターの動きから自社や競合のサイト利用状況を推計人数でとらえ、自社サイトの利用を促すための広告を配信する。自社サイトへのユーザーの流入状況をみながら、的確なマーケティング戦略が打てるのが特徴だ。BtoC企業を中心に利用が広がるとみている。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

イルグルム、広告効果測定ツール「アドエビス」を活用したコンバージョンAPIツール「CAPiCO」の提供開始

イルグルム(大阪市)は、広告媒体のコンバージョンデータにおける計測精度向上を支援するコンバージョンAPIツール「CAPiCO」の提供を開始した。Facebook(Instagram)広告、Google広告、LINE広告に対応する。クッキー規制などでユーザーの行動データが取集しにくくなり、広告と紐づくコンバージョン(転換)数が正確に測定できなくなると予想されるため、EC(電子商取引)企業などを中心にCAPiCOの利用が広がるとみている。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

2023年09月

販売終了までの残り時間、期間限定商品の購入意欲に影響 高崎経済大学准教授 三富 悠紀

期間限定商品の販売終了までの残り時間は、消費者の購買意欲に影響を与えるのだろうか。高崎経済大学経済学部経営学科の三富悠紀准教授は、スニーカーを分析対象としてアンケート実験をし、販売終了までの残り時間がほとんどない状況では、消費者は時間圧力を強く感じ、期間限定商品に対する希少性を高め、購買意欲が高まることを明らかにした。

-

SMN、テレビCM放送期間中にターゲティング広告配信が可能に

アドテクノロジー事業のSMN(東京・品川)は、広告配信サービス「TVBridge Ads」の新機能として、CM放送期間中にCM視聴者セグメントを生成し、そのセグメントに広告を配信する「CM視聴追っかけターゲティング」を開始した。大手テレビメーカーから取得したテレビCMの視聴データを活用し、同社DSP(デマンド・サイド・プラットフォーム)のデータと機能を介して、追加的なターゲティング広告を迅速に配信する。通販会社の試験的な配信では、CM放送後に実施する従来のターゲティング広告に比べて、広告接触後の検索率(ビュースルーサーチ率)が2.5倍に上昇した。同社では幅広い業種で高い広告効果が期待できるとみている。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

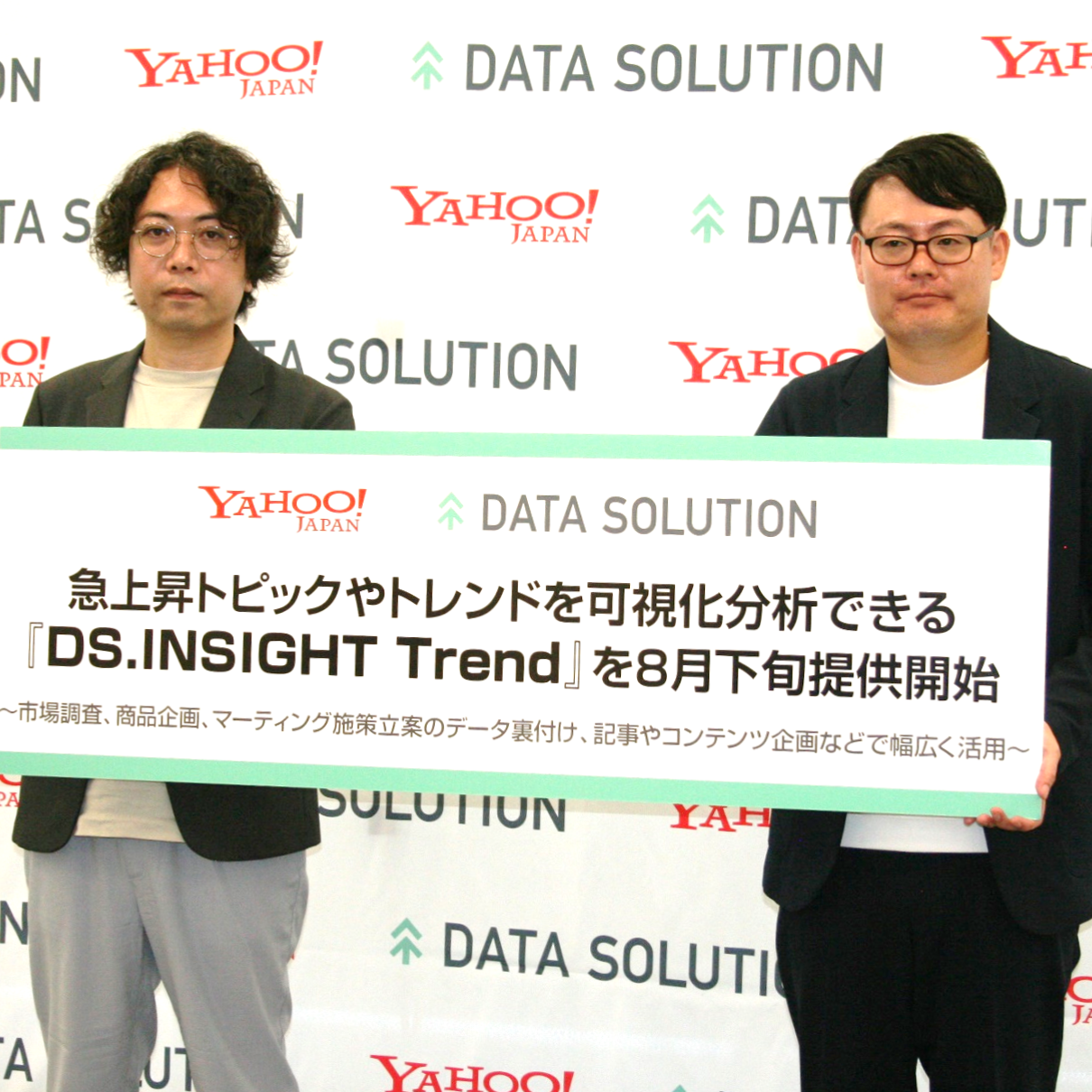

ヤフー、急上昇トピックやトレンドを可視化する「DS.INSIGHT Trend」の提供を開始

ヤフー(Yahoo! JAPAN)は8月、検索データを分析して急上昇トピックやトレンドを可視化分析するツール「DS.INSIGHT Trend」の提供を開始した。Yahoo!検索から推計した検索数と、検索数の増加率のスコアから、あるトピック(キーワード)がどれぐらいトレンド価値を持っているかを、同じジャンルの他のトピックなどと比較しながら判断できる。どんな検索者がトピックに関心を持っているのか、性・年代、興味関心も調べられる。企業の商品・サービス開発、販売促進策の立案、需要予測などに利用が広がるとみている。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

「これから」ネットショップの自動集客ツール“AdSIST”を提供、AI活用で広告配信を最適化

Webサイトの開発・運用会社、これから(東京・新宿)は、ネットショップの自動集客ツール「AdSIST」(アドシスト)を開発、2019年6月から提供している。カートシステムと呼ぶネットショップ制作サービスと連携し、グーグル、フェイスブックなどにAI(人工知能)を活用して広告を自動配信する仕組みだ。ネットショップの売り上げ低迷に悩む小規模事業者の間で導入が急速に増えている。代表取締役の今泉雄介氏に事業戦略を聞いた。

(聞き手はジャーナリスト/研究員 永家 一孝)

-

マルチプラットフォームキャンペーンがいかにリーチを広げてブランド指標を改善するか

「WARC GUIDE」は、2023年7月号で「Cross-media effects」を特集した。そのなかから「How multi-platform campaigns drive reach and improve brand metrics」(マルチプラットフォームキャンペーンがいかにリーチを広げてブランド指標を改善するか)を紹介する。デジタル(ウェブサイト)、インターネットでコンテンツを配信するOTT、TV、ソーシャルの4つのチャネルをどう組み合わせればブランドリフトが高まるかについて、調査会社コムスコアの調査結果をまとめた。広告想起では、ソーシャルとTVの組み合わせが最も高い効果を上げた。

-

2023年08月

大きな社会課題から小さな社会課題へ――カンヌライオンズ2023話題作の3つの傾向

世界最大の広告祭「カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル2023」が開催され、874点が受賞した。佐藤達郎多摩美術大学教授は、受賞作を「大きな社会課題から小さな社会課題へ」「テクノロジーの民主化」「伝統的ワンアイディア表現の復権」の3つに分類し、その傾向を分析した。自社の商品・サービスを顧客一人ひとりの社会課題と関係づけた広告などが注目された。

-

人生の残り時間が長いと感じる女性は、非消耗品の支出を控える 高知大学講師 磯田 友里子

どのような条件や意識がシニア層の消費に影響を与えるのだろうか。高知大学人文社会科学部講師の磯田友里子氏は、人生の残り時間への知覚である「未来展望」と、将来と現在の自分との心理的なつながりである「将来自己連続性」とが非消耗財の購買にどのように影響するかを分析した。その結果、購買活動がもっとも活発なのは「将来の自分とのつながりは強いが、残された時間は長くないと感じているシニア女性」であることを明らかにした。

-

デジクル、小売業向け店頭販促プラットフォーム「デジクルプラス」を提供開始

CARTA HOLDINGSグループで小売業のDX(デジタルトランスフォーメーション)支援事業を展開するデジクル(東京・渋谷)は、デジタル販促支援を目的とした店頭販促プラットフォーム「デジクルプラス」の提供を開始した。値引きクーポン、ポイントバッククーポン、スタンプ型キャンペーンなどの施策を一元的に運用・管理できる。スーパー、ドラックストア、ホームセンターなど幅広い業態に対応する。コンサルティングの役割も強化して、大手だけでなく、地方の中小規模チェーン店やメーカーにも導入を促していく方針だ。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

マイクロアド、AIやビジネスデータを使ってBtoBのターゲティング広告提供

データプラットフォーム事業のマイクロアド(東京・渋谷)は、従来のBtoB広告配信サービス「シラレル」の新機能として、パートナー企業から提供を受けるビジネスパーソンのセグメントデータを利用した、リード獲得支援に特化する広告配信サービス「シラレル ~リード獲得プラス〜」の提供を開始した。潜在的な顧客になり得る企業や役職者をAI(人工知能)が選び出して広告を配信する。バナー広告、SNS広告の配信のほか、ランディングページもAIを使用した分析データを活用し作成する。精度の高い広告配信システムとして、SaaSなどIT(情報技術)企業やコンサルティング企業、メーカーなどに幅広く利用を促していく。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

新経連イベント DXとAIは大きな社会変革をもたらす・藤田サイバーエージェント社長

新経済連盟は7月3日、経営者と政治家が日本の未来戦略を語り合う周年イベント「JX Live!」を開催した。「人・知・金が集まるイノベーション大国に向けて」と題した討論で、藤田晋サイバーエージェント社長は、日本の生産性を向上させるにはDX(デジタルトランスフォーメーション)の進展とAI(人工知能)の導入が欠かせないとし、組織づくりでは女性幹部の育成など多様性(ダイバーシティ)を推進すべきだと述べた。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

ダウンロードトップはマイナカードアプリ ~ モバイルアプリトレンド2023

モバイルアプリの計測・分析ツールを提供するAdjust(ベルリン)とモバイルデータアナリティクスプロバイダーのdata.ai(米サンフランシスコ)は、日本でのアプリ利用状況をまとめた「モバイルアプリトレンド2023」を発表した。2023年1~3月期のアプリのインストール数は、22年10~12月に比べて7%増えた。セッション数も着実に伸びている。アプリダウンロード数のトップはマイナンバーカードを利用する「Mynaportal AP」だった。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

日本広告学会クリエーティブ・フォーラム「多様化するクリエーティブ・ディレクターの仕事」

日本広告学会クリエーティブ委員会が主催する「クリエーティブ・フォーラム2023」が、5月14日(日)桜美林大学新宿キャンパス3階センテナリオホールで開催された。今回のフォーラムのテーマは、「多様化するクリエーティブ・ディレクターの仕事」。

報告者:大会実行委員 田部渓哉(城西大学)

-

2023年07月

エンゲージメント、満足度とロイヤルティを経由し購買行動に影響 同志社大学教授 髙橋 広行

ブランドと消費者との関わり合い(エンゲージメント)に注目が高まっている。同志社大学商学部の髙橋広行教授は、消費者の心理面でのデータにSPA(製造小売業)の購買行動データを組み込んで、エンゲージメントが購買に及ぼす影響を分析した。消費者のアプリ活用状況もモデルに取り入れた。エンゲージメントが満足度とロイヤルティを経由して、購買行動に影響していることなどを明らかにした。

-

電通PRコンサルティング、報道を分析してコミュニケーション戦略に生かす「企業魅力度報道分析」を提供開始

電通PRコンサルティング(東京・港)は、報道が企業ブランドへ与える影響を定量的に測定する「企業魅力度報道分析」の提供を開始した。企業の魅力を「人的魅力」「財務的魅力」「商品的魅力」の3要素に分けて、テレビ、新聞、ウェブなどでの掲載件数、メディアの視聴率などのリーチ量を加味して得点化する。他企業などの得点と比較して、企業のコミュニケーション戦略を考える基礎データとする。報道の影響を織り込んだ新しい企業ブランディングのコンサルティングを提供していく。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

GMO NIKKO、ChatGPTを搭載した広告テキスト生成ツールを開発

マーケティング支援事業を展開するGMO NIKKO(東京・渋谷)は、対話型AI(人工知能)「ChatGPT API」を搭載した広告テキスト生成ツールを開発した。最新の検索アルゴリズムで評価されている要素を反映した、検索連動型広告のテキストが作成できる。DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するツールとして、社内業務に幅広く応用していく方針だ。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

スイッチメディア、テレビCMに最適な番組組み合わせと売り上げ増効果の測定サービスを提供

クラウド型テレビCM出稿分析サービスを提供するスイッチメディア(東京・港)は、タイムCMの効果向上のために提供番組の最適な組み合わせをシミュレーションする「TRO」(タイムCMリーチオプティマイザー)の提供を開始した。さらにテレビCM放送後の売り上げ増効果を見える化する「CMセールスインパクト」の提供も始めた。提供番組を予算に応じて効率的に選んだり、CMによってどのぐらいの売り上げが実現したかを測定できたりする。食品や日用品メーカーを中心に利用が広がるとみている。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

True Data、YouTube広告の実店舗における売り上げ純増効果が分かる検証サービスを開始

小売業の購買データを扱うビッグデータプラットフォーマーのTrue Data(トゥルーデータ、東京・港)は、実店舗でのYouTube広告の売り上げ純増効果を検証するサービス「Poswell」(ポスウェル)の提供を開始した。Googleが公開している統計モデル「Causal Impact」(コーザルインパクト)を使って、広告を配信しなかった場合の予測値と、実測値との差を売り上げ効果として算出する。YouTube広告に関心が高まるなか、日用品や飲料メーカーを中心に利用が広がるとみている。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

クリエイターのマーケティング活動の測定: ポートフォリオ管理の4つの重要な視点

「WARC GUIDE」は、2023年5月号で「Working with creators」を特集した。そのなかから「Measuring creator marketing activities: Four key key dimensions for portfolio management」(クリエイターのマーケティング活動の測定: ポートフォリオ管理の4つの重要なポイント)を紹介する。マーケターはブランドがインフルエンサーのフォロワー と価値あるつながりを作っているかどうかを、「リーチ」「関連性」「共鳴」「リターン」の4点から評価すべきだとしている。

-

2023年06月

推し活は幸福度を高める 甲南大学准教授 青木 慶

自分の好きな人物やキャラクターを応援するためにコンサートに行ったりグッズを買ったりする「推し活」は、タイアップ広告などで企業キャンペーンに幅広く取り入れられている。甲南大学マネジメント創造学部の青木慶准教授は、推し活を活動内容と頻度で4つに分類し、日ごろ活動に熱心な人ほど持続的幸福度が高くなることを明らかにした。

-

博報堂DY、リテールメディアに特化したワンストップ窓口を新設

博報堂など博報堂DYグループ12社で組織する「ショッパーマーケティング・イニシアティブ」は、リテールメディアに特化したワンストップ統合窓口「リテールメディアONE」を新設した。小売業が運営する複数のリテールメディアを横断した広告運用ができる。アプリ、デジタル広告、デジタルサイネージなど多様な広告メディアをまとめて管理する。メーカーなど広告主は、効率的に広告が配信できる。リテールメディアの成長を支援し、プラットフォーマー並みの広告市場として確立することを狙っている。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

電通、デジタル販促の効果予測システム「SP COMPASS」の提供開始

電通はデジタル販促における参加者数の予測や、最適なキャンペーン条件のシミュレーションができるシステム「SP COMPASS」(エスピーコンパス)の提供を開始した。ポイント数、キャンペーン期間など販促施策の情報を入力すると、予測した参加者数を算出する。これまでは体系化された0次分析の手法が少なく、事前の予測やキャンペーン条件の事前比較が難しかったが、広告主は効果が数値化されることによって企画を立案しやすくなる。第1弾としてデジタル販促「PayPayギフト」に対応し、食品、日用雑貨などのメーカー向けキャンペーンに利用し始めた。対応するデジタル販促メニューをさらに増やしていく方針だ。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

オプト、ChatGPTと効果予測AIを広告クリエイティブ制作に活用

オプト(東京・千代田)は、対話型AI(人工知能)のChatGPTと独自開発の効果予測AIを組み合わせて広告クリエイティブ制作を支援する「CRAIS(クレイス) for Text」の運用を開始した。グーグルの検索連動型広告用のタイトルと説明文のテキストをChatGPTが生成する。さらに効果予測AIがタイトルと説明文の組み合わせからクリック率を予測して、実際に配信するテキストを選び出す。クリエイティブ制作にかかる時間は従来の4分の1に短縮した。2023年6月からは、広告主などが自らCRAIS for Textを操作できるように開放することを予定している。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

ウィルオブ・ワーク、営業代行サービス「セイヤク」に広告運用サービスを追加

総合人材サービスのウィルオブ・ワーク(東京・新宿)は、BtoBに特化した営業代行サービス「セイヤク」に、広告運用サービスを追加した。検索連動型広告、SNS広告、動画広告の運用代行などを請け負う。広告で獲得した見込み顧客に対して、得意とするインサイドセールスで商談に誘導する。IT(情報技術)企業など中小規模の事業者の利用を見込んでいる。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

楽天グループ、2023年度の広告事業売り上げ2,000億円の達成を見込む

楽天グループの2023年1~3月期(第1四半期)の広告事業売り上げは、483億円と前年同期比15.8%増となった。新型コロナの収束で、「楽天トラベル」に登録する宿泊施設の広告出稿が増えた。2023年12月期通期での広告事業売り上げ2,000億円の達成と、一段の売り上げ拡大を見込んでいる。EC(電子商取引)の「楽天市場」が堅調に伸びるうえ、「楽天トラベル」も順調に回復が続く。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

日経広告研究所、第56回定期総会開く

日経広告研究所は5月25日、東京・千代田区のアルカディア市ヶ谷(私学会館)で、第56回定期総会を開催した。今回は、コロナ禍での書面開催を経て、3年ぶりに対面での開催となった。定期総会にあわせ、「広告から、興告へ。」をテーマに、シンポジウムも開催した。

-

2023年05月

日本アドバタイザーズ協会が2023年度の活動方針を説明

日本アドバタイザーズ協会(JAA)は4月14日、事業説明会を開き、2023年度の活動方針を発表した。川村和夫 新理事長(明治ホールディングス 代表取締役社長 CEO)、中島聡 新専務理事の新体制のもと、行われた。13の委員会・プロジェクト等からも、各事業方針について説明がなされた。

(主席研究員 土山誠一郎)

-

視覚的なぬくもりは購買意欲を高める 千葉商科大学准教授 西井 真祐子

マーケターは、消費者に企業や製品に共感してもらえるように、さまざまな感覚に訴える情報を提供している。「ぬくもり」は消費者の感情を揺り動かす有効な切り口だが、直接に製品に触れさせなければ情報を伝えられないのだろうか。千葉商科大学商経学部の西井真祐子准教授は、ぬくもりを感じやすい素材を使った製品を見ることからも、消費者の購買意向が高まることを確認した。コロナ感染を回避する生活が続く中で、孤立感を抱きがちな消費者に寄り添って信頼を得ていくアプローチにつながりそうだ。

-

サイバーエージェント、AIでデザイナーのクリエイティブ制作を支援する「極予測AI」の運用を本格化

サイバーエージェントは、AI(人工知能)で広告デザイナーのクリエイティブ制作を支援するシステム「極予測AI」の運用を本格化し、多くの実績を出している。デザイナーはAIを使って、ターゲットの属性やメディアに合ったコピー文例や素材を組み合わせてクリエイティブを作る。さらに作成したクリエイティブが既存の最も優れたクリエイティブを上回る広告効果を達成できるかどうかを予測して改善する。デザイナーの作業効率は大幅に高まり、クリエイティブの制作本数も増えている。広告に使う人物像、動画など素材もAIによって自動生成し、作業効率を一段と高めていく計画だ。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

ジオテクノロジーズ、位置情報を使ったポイ活アプリ「トリマ」に広告配信を開始

地図情報を提供するジオテクノロジーズ(東京・文京)は、位置情報を使ったポイ活(ポイント活動)アプリ「トリマ」に広告配信を開始した。特定の地域に住むユーザーにお知らせやクーポンを配布する「トリマ広告ダイレクト」など4種類のメニューをそろえた。トリマの月間アクティブユーザーは全国で400万人に上っている。小売店の集客、飲料・食品メーカーの新製品キャンペーンなどに利用が広がるとみている。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

ジーニー、ChatGPTでECのかご落ち防止メッセージを自動生成

デジタル広告支援サービスのジーニー(東京・新宿)は、EC(電子商取引)などで購入直前に離脱したユーザーを復帰させるためのメッセージを自動作成するシステムを開発した。米オープンAI社の「ChatGPT」を組み込み、自社の事例データベースから作成する。社内コンサルタントが利用するほか、主要なクライアントにも提供していく。メッセージ作成のほかにも、全社を挙げてクライアントのデジタルトランスフォーメーション(DX)向上ツールに応用していく方針だ。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

Data Chemistry、テレビCM×交通広告の効果を測定する「トレインクロス」の提供開始

Data Chemistry(データ・ケミストリー、東京・港)は、電車内広告を見たユーザーが来店したり、ウェブサイトを訪問したりした集客効果や、テレビCMと電車内広告に重複接触したときの効果を測定するサービス「トレインクロス」の提供を開始した。インターネットに接続したテレビから収集したテレビ視聴ログデータと、ブログウォッチャー(東京・中央)が提供するアプリユーザーの位置情報データを組み合わせる。将来は逆に、高い広告効果が見込めるユーザーを選んで、デジタル広告を配信することも検討している。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

読売IS、折り込みチラシとECを連携させる販促パッケージを開発

新聞購読世帯の減少が続き、折り込み広告を取り巻く環境も厳しくなっている。折り込み広告大手の読売IS(東京・中央)は、折り込みチラシにQRコードを印刷してEC(電子商取引)サイトに誘導する販促パッケージ「折込コマース(仮)」を開発した。テストマーケティングを続けて、中小事業者向けに普及させる考えだ。読売IS社長室次長の中森正史氏に取り組み内容を聞いた。

(聞き手は主席研究員 上村浩樹)

-

ぜいたくは変化する世界にあって米国のZ世代に何を意味するのか

「WARC GUIDE」は、2023年3月号で「Luxury marketing in an era of change」を特集した。そのなかから「What luxury means for US Gen Zs in a changing world」(ぜいたくは変化する世界にあって米国のZ世代に何を意味するのか)を紹介する。米国のZ世代は過去の世代に比べて生活の向上が期待できなくなり、消費に実用性と商品価値の裏付けを求めるようになった。ぜいたく品の購入にも当てはまり、企業はZ世代が投資対象として転売できる品質を備えた商品を提供すべきだとしている。

-

2023年04月

SNSのスタッフコーデ、消費者の満足感向上に効果 大妻女子大学教授 吉井 健

アパレル企業はリアル店舗とEC(電子商取引)を融合させたオムニチャネル戦略の一環として、アパレル販売員を活用したSNSプロモーションを活発化させている。大妻女子大学家政学部被服学科の吉井健教授は、情報探索と購買方法で消費者を3タイプに分類したうえで、SNS情報が充実すると、いずれのタイプの消費者に対しても販売促進効果を高めることを明らかにした。

-

AppLovin、アプリ開発者の収益を機械学習で最大化する事業を拡大

AppLovin(米カリフォルニア州)は、日本でのアプリ開発者向け支援事業を拡大している。広告配信プロダクト「AppDiscovery」によってアプリユーザーを拡大するとともに、アプリの広告収入を増やす「MAX」を組み合わせて、アプリ開発者の収益を最大化する。機械学習によって、ユーザーごとに最適なアプリ広告を配信できる点に特徴がある。ゲーム、漫画、ポイ活のアプリを中心に利用が拡大している。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

fluct、小売業のオウンドメディア向けに広告配信ツールを提供

CARTA HOLDINGSグループでアプリ広告支援事業を展開するfluct(東京・渋谷)は、小売業のオウンドメディア向け広告管理ツール「リテールアドマネージャー」を開発した。小売業は自社アプリやEC(電子商取引)を利用する会員をターゲットとして、取引先の食品・飲食メーカーなどの広告を配信できる。スーパー、ドラッグストアなどで、オウンドメディアを広告媒体に利用する動きが活発化していることに対応した。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

WAmazing、配布SIM使ってアジアからのインバウンド支援を開始

WAmazing(東京・台東)は、インバウンドマーケティングを支援する「訪日マーケティングパートナー事業」を開始した。台湾、香港などアジアからの訪日旅行者に対して、旅行中、その前後にわたって広告を配信する。特定の商品を購入した旅行者が再び日本を訪れる際に、同じ商品や関連商品の広告を配信できるサービスの導入も検討している。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

博報堂、ウェブサイト行動データからエンゲージメント指数を算出しデジタル広告運用を高度化

博報堂は、売り上げ・成約データなどCRM(顧客関係管理)データがなくてもデジタル広告運用を見込み顧客へ最適化するコンサルティングサービス「DATA GEAR for Engagement」の提供を開始した。Google が提供するアクセス解析ツール「Googleアナリティクス4」(GA4)を導入している全企業に対して提供可能で、サイト滞在時間やPV(ページビュー)数などから独自ロジックによってビジネス価値が高いと想定される見込み顧客を見付け出す。広告予算が限られた企業でも導入しやすいのが特徴で、デジタル広告のすそ野を広げるとみている。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

2023年03月

Twitter愛好者はオタク系、Instagram愛好者はアウトドア系 中央大学教授 松田 美佐

文字を中心とするTwitter愛好者と写真や動画を中心とするInstagram愛好者とでは、意識や行動に違いがあるのだろうか。中央大学文学部の松田美佐教授が20歳を対象に調査したところ、Twitter愛好者は趣味がマンガやゲームで性格は内向的、Instagram愛好者は趣味がファッションや旅行で性格は外交的だった。ただ、交友関係や価値観に大きな違いがないことも考慮すべきだとしている。

-

電通デジタル、人に寄り添うAIでクリエイティブ制作の革新目指す

電通デジタル(東京・港)は、運用型広告のクリエイティブ制作を支援するAI(人工知能)として「∞AI」(ムゲンエーアイ)を開発した。訴求軸発見から、コピー案生成、効果予測、改善案の提案まで一貫して対応し、KPI(重要業績評価指標)を達成できるようなクリエイティブの提供を目指す。メディア運用での入札・ターゲティングの自動化が進むなか、広告効果を高める新たなソリューションとして利用が広がるとみている。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

DAC、外部データを活用してユーザーの状況に合わせた広告配信

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(DAC、東京・渋谷)は博報堂アイ・スタジオ(東京・千代田)と共同で、天気や花粉指数などの外部データとGoogle マーケティングプラットフォームの機能を活用してカスタマイズ広告を配信するサービス「MOMENT CREATIVE」(モーメント・クリエイティブ)を提供している。ユーザーが置かれた状況に合わせて広告を配信できるので、広告への注目度を高められる。今後はリッチクリエイティブを配信するユーザーを、機械学習を用いてセグメント化する新たなサービスも予定している。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

花王、生活者と双方向でつながるプラットフォーム「My Kao」を開始

花王は、生活者と直接につながる双方向デジタルプラットフォーム「My Kao」の運用を開始し、順調に会員を増やしている。暮らしに役立つ情報を提供するとともに、ECの機能も持たせた。今後はモニタリング体験の提供や、生活者とともに新製品の企画にも取り組んでいく。会員の閲覧履歴を分析して、興味・関心が高いと思われる商品をアクセス時に表示することも検討している。できるだけ早いタイミングに会員1,000万人を目指している。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

NTTドコモ、dポイントクラブの会員基盤を活用した新たな広告配信・分析サービスを開始

NTTドコモはグループ企業D2C(東京・港)と共同で、dポイントクラブの会員基盤を活用した広告配信・分析サービスを開始した。事前に利用許諾を得たdポイント会員の属性、オンライン・オフラインの行動履歴などから、広告主のターゲットに見合った対象をセグメント化して抽出する。スマートフォンの位置情報を基に、小売店や商業施設への来場者の特徴も分析できる。将来は個人情報のセキュリティーを確保しながら、広告主の顧客データと突合して分析できるようにすることも検討している。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

楽天インサイト、企業データと自社パネルを連携させたプロフィル分析を提供

楽天インサイト(東京・世田谷)は、企業が持つユーザーデータと、楽天インサイトで蓄積している調査パネルのデータを連携させて、より詳細なユーザープロフィルを導き出す「データエンリッチメント」サービスに力を入れている。楽天グループが蓄積するオフライン購買データなども利用できるのが特徴だ。雑誌などの電子版メディアがユーザーの特徴を調べて、広告枠セールスに使う例が多い。様々なIDでデータ連携できるため、クッキー規制が強まるなかで受注拡大に弾みがつくとみている。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

クロスロケーションズ、位置情報を使ったインバウンド向け広告配信を一新

人流データ分析サービスのクロスロケーションズ(東京・渋谷)は、訪日外国人を対象とした広告配信サービスを一新した。Near Intelligence社(米カリフォルニア州)のグローバル位置情報データを利用して、訪日時だけでなく、前後にも広告を届けられるようにする。2022年10月に外国人観光客の入国制限が大幅に緩和されたのに伴って、インバウンド(訪日外国人)需要を取り込む動きが活発化していることに対応する。訪日客の近くにある店舗について、バナー広告を地図情報とともに提供するサービスも検討している。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

「シンフィールド」漫画でネット広告の効果を高める支援サービスを提供

シンフィールド(東京・千代田)は、広告主がインターネット広告に漫画を活用して集客効果を高める支援事業で実績を上げてきた。「マンガマーケティング」として商標登録もしている。2021年9月には広告主が自ら簡単に漫画を制作できる定額サービスも始めた。事業展開について谷口晋也代表取締役に聞いた。

(聞き手はジャーナリスト/研究員 永家 一孝)

-

広告・マーケティングの現状と未来

日経広告研究所は2月初旬に、広告費予測と広告・マーケティングの現状と未来を解説する毎年恒例の「2023日経広研セミナー」を開催した。

(主任研究員 上村浩樹)

-

2023年02月

アニメ聖地巡礼者の地域への関与度と行動動機―なぜ彼らはその地に行くのか 関東学院大学教授 岩崎 達也

映画、アニメなどの舞台を訪れる聖地巡礼が注目を集めている。政府も地域振興に役立てようと調査や施策を検討している。関東学院大学経営学部の岩崎達也教授は、聖地巡礼者について調査・分析し、自分の生き方を考えたり、他人に承認されたりしたいという動機が背景にあることを明らかにした。コンテンツを活用することで、聖地のある地域への複数回の来訪や移住を促す可能性があるとしている。

-

GumGum、PDCA促すコンテクスチュアル広告分析の提供開始

コンテクスチュアル(文脈分析に基づいた)広告のGumGum Japan(東京・千代田)は日本国内で、配信設計の指針となり、配信結果を確認するための指標となる「コンテクスチュアル・インサイト・レポート」の提供を開始した。キーワードと文脈を分析して使って配信ターゲットを決め、CTR(クリック率)など効果指標を最適化することを目的として、PDCA(計画・実施・検証・改善)サイクルを回していく。2023年春には広告が実際に見られていた時間(アテンション)も測定できるようになり、インプレッション(広告が表示された回数)あたりの広告の質の向上を意識したキャンペーン企画がしやすくなる。クッキー規制が強まるなかで、コンテクスチュアル広告の利用拡大に弾みがつくとみている。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

ノバセルとホットリンク、テレビCMとSNSマーケティングのセットメニューを提供開始

運用型テレビCMサービスを中心に「マーケティングプラットフォーム」を運営するノバセル(東京・品川)は、SNSマーケティング支援サービスのホットリンク(東京・千代田)と共同で、テレビCMとSNSマーケティングをセットにしたメニューの提供を開始した。広告効果の指標として、扱った商品・サービスのネット上での指名検索数を重視する。BtoCにとどまらず、タクシー広告などを加えて、BtoB向けサービスにも力を入れていく。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

オプト、3大ECモールでの売れ行きを同一画面でツール「Oxcim」を開発

オプト(東京・千代田)は、楽天市場、アマゾン、Yahoo!ショッピングなど、複数のEC(電子商取引)モールを1画面で分析できるサービス「Oxcimβ版」(オキシム)を開発し、無料で提供を開始した。各モールのカテゴリー別売り上げや個別商品の売り上げ推定値などを分析できる。自社商品の閲覧数、CVR(コンバージョン率)、指名検索数などを他社と比較しながら、マーケティング施策を実行できる。現在、国内3大ECモール(楽天市場、アマゾン、Yahoo!ショッピング)を対象としており、今後は他のEC専門モールやSNSを加えて、EC市場の80%をカバーできるようにする。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

セプテーニ、ポストクッキー時代に対応した新計測基盤「Precog Base」の対象にLINE Conversion APIを追加

デジタル広告のセプテーニ(東京・新宿)は2022年10月、ポストクッキー時代に対応したデジタル広告の新計測基盤「Precog Base」(プリコグベース)に、サーバー経由でユーザーデータの送信が可能な「LINE Conversion API」を新たに連携させた。Precog BaseではすでにGoogle、Facebookなどには対応済みだ。広告主はPrecog Baseを通じて、広告プラットフォームごとに異なるデータ接続仕様に対応でき、自社でエンジニアを抱える必要もない。広告の配信精度の向上も図れる。クッキー規制が強まるなかで、導入企業が拡大するとみている。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

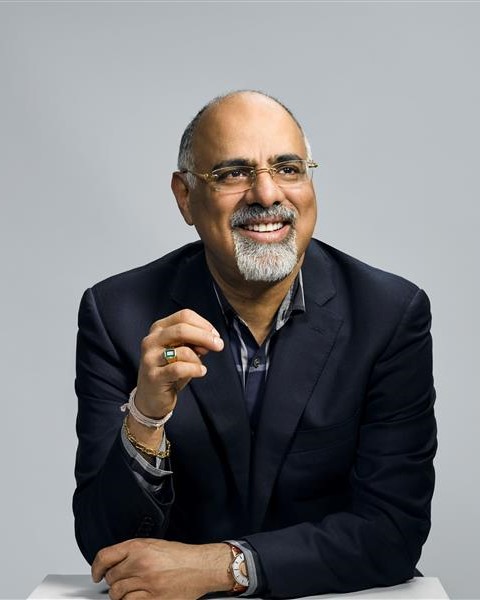

技術とデータで、五感に訴えるマーケティングの時代

Mastercard CMOのラジャ・ラジャマナー氏は、最新マーケティング論をまとめた『クオンタムマーケティング』(日経BP)の発売を記念して、一橋ビジネススクール国際企業戦略専攻の学生へオンラインで特別講義を実施した。AI(人工知能)、5Gなど新技術の台頭とデータの活用で、消費者にリアルタイムで広告を届けられる時代が近付いている。消費者インサイトに刺さる五感マーケティングが有効になるとし、先行例として、お金に変えられない人とのつながりを支援する「プライスレス」キャンペーンを紹介した。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

「TORIHADA」TikTokクリエイターと共に企業のマーケティングを支援

TORIHADA(東京・渋谷)はSNSのショートムービーを軸として、企業のインフルエンサーマーケティング活動を支援している。なかでも若年層に人気のTikTokを使った動画制作、広告展開を得意とする。子会社を通じて、クリエイターの支援やコンテンツの品質管理にも力を注いでいる。卯木研也取締役COO(最高執行責任者)に、事業にかける思いや展望を聞いた。

(聞き手は主席研究員 土山誠一郎)

-

2023年01月

新たな状況と向き合う年に 澤田理事長 年頭所感

日経広告研究所 理事長 澤田 道隆

-

広告表現、生活者のつながりたい欲求が切り口に 公開座談会

日経広告研究所は、「広告界2023年に向けて ―2022年回顧と2023年以降の展望―」と題して公開座談会を開催した。コロナ禍で生活者は家族を中心として人とのつながりを大事にするようになり、広告表現に反映されるようになった。睡眠など生活の質を高めることにも関心が高まった。Z世代には、「推し活」を切り口としたプロモーションも効果がありそうだ。小売業など大きな会員基盤を持つ企業が広告事業に参入する動きにも、注目すべきだとしている。

-

デジタル広告、新たな成長のカギは信頼向上とメディア革新 田中 洋 中央大学名誉教授

田中洋中央大学名誉教授は2022年の広告業界について、デジタル広告が成熟期に入り、グーグルなど大手プラットフォーマーの成長が鈍化してきたことを指摘した。個人情報を利用したターゲティング広告の規制が強まるなど、社会の広告の信頼性に対する関心も高まった。テレビなど既存メディア離れが進む一方、コネクテッドテレビのABEMAが話題となった。ただ、動画配信は早くも市場に飽和感が見えている。2023年は、リテールメディアなど新しい形態のメディアが台頭しそうだ。企業はメタバースの活用など、デジタル化の新たな変化への対応を急ぐべきだとしている。

-

広告クリエーティブ、ビジネス仲間応援で社会課題解決に迫る 佐藤 達郎 多摩美術大学教授

佐藤達郎多摩美術大学教授は2022年の広告クリエーティブを振り返って、コロナ禍などに伴う社会課題を、取引先や消費者と一体となって乗り切ろうと呼びかける作品が注目されたとしている。他者との触れ合いが減るなかで、家族を中心として、感情を揺り動かすドラマ仕立ての作品も増えた。2023年は社会課題解決をテーマとしながらも、深刻になりきらない軽いタッチの作品、テクノロジーによる現実的な克服を扱った作品が台頭するとみている。

-

JAA、安心・安全な広告認証で広告市場の拡大推進 鈴木 信二 JAA専務理事

鈴木信二日本アドバタイザーズ協会(JAA)専務理事は2023年を展望して、デジタル広告はスマートフォンを主戦場して拡大が続くと予想する。小売業、金融などが会員データベースを利用して広告に参入する動きが活発化しそう。動画SNSのステマ疑惑が話題となるなど、安心・安全な広告への関心が高まっており、JICDAQ(デジタル広告品質認証機構)の活動支援にも力を入れていくとしている。

-

新経連、ステマ規制で判断基準の明確化を要望

消費者庁は2022年9月に「ステルスマーケティングに関する検討会」を設置し、ステマ規制のための告示案と運用基準の方向性を明らかにした。新経済連盟は、行き過ぎた規制は企業のマーケティングを委縮させるとして意見を伝えてきた。企業とインフルエンサーなど第三者とが、どのような関係ならば投稿がステマに当たるのか、具体的な事例を示すべきだとしている。新経連に論点を聞いた。

(聞き手は主席研究員 渡辺正幸)

-

2022年12月

中国人消費者の「観光土産品のリピート購買(連鎖消費)」促進のためのマーケティング・コミュニケーション 桃山学院大学教授 辻本 法子

外国人の入国規制が緩和され、中国人のインバウンド観光が復活しそうだ。訪日旅行者から観光土産を受け取った中国人がオンラインショップなどでリピート購入すれば、観光土産の需要拡大が期待できる。桃山学院大学経営学部の辻本法子教授は、訪日経験とブランド認知の有無で受け手を分類し、SNSで情報発信したくなる商品パッケージの開発などを提案している。

-

Yahoo! JAPAN、トレジャーデータと連携してデータクリーンルームを構築

ヤフー(Yahoo! JAPAN、東京・千代田)は2023年春、データクリーンルーム「Yahoo! Data Xross」(ヤフー・データ・クロス)の運用を開始する。カスタマー・データ・プラットフォーム(CDP)を提供するグループ企業、トレジャー・データ(東京・千代田)と連携した。クッキー規制が強まるなか、ユーザーのプライバシーを保護しながら、広告主が精度の高い効果測定をできるようにする。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

DataCurrent、企業間の個人データ連携ソリューションを提供開始

CARTA HOLDINGSのグループ会社、DataCurrent(データカレント、東京・中央)は、ユーザーから許諾を得た個人データを企業間で安全に連携するソリューション「Anonymous Connect」(アノニマス・コネクト)の提供を開始した。ユーザーのメールアドレスなどファーストパーティー・データを、個人を特定できないように独自IDに変換して突合させる。ユーザーからのデータ利用の許諾状況を管理するツールを併せて提供する準備も進めている。プライバシー保護が強化されるなか、ユーザー像をクッキーに頼らずに高い精度で分析できるサービスとして普及させる方針だ。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

「トラストリッジ」食情報メディアの運営経験を基にウェブマーケティングのコンサル事業

食と暮らしのメディア「macaroni(マカロニ)」などを運営するトラストリッジは、その運営経験を基にしてウェブマーケティングのコンサルティング事業に力を入れている。アドテクを活用してネットメディアの広告収入の最大化を提案しているほか、2022年からはメーカーや小売業のオウンドメディアの改善やSNS(交流サイト)運営支援も始めた。大場義之社長に事業戦略を聞いた。

(聞き手はジャーナリスト/研究員 永家一孝)

-

音を活用したマーケティング戦略に注目してみよう!

「WARC GUIDE」は、2022年10月号で「Brand assets in a hybrid world」を特集した。そのなかから、「Do you have a sonic strategy? If not, read on…」(音を活用したマーケティング戦略に注目してみよう!)を紹介する。消費者はネットなどで音に接する機会が増え、企業は音楽を使ったマーケティングを再評価している。ただ、音楽はクリエイティブを優先するのではなく、あくまでブランドの特徴に合わせて選ぶべきだとしている。

*「ADMAP」は2020年4月から、「WARC GUIDE」として生まれ変わりました。

-

広告学会、全国大会(オンライン開催)で「SDGsと広告のこれから」を議論

日本広告学会第53回全国大会が11月11~13日、東海大学(神奈川県平塚市)を主催校として開催された。新型コロナウイルス(Covid-19)の影響を考慮し、2020年の第51回大会(江戸川大学)、昨年の第52回大会(関西大学)に続いて3年連続でのオンライン開催となった。「SDGsと広告のこれから」という大会統一論題のもと、広告主、広告会社、アカデミズムなど様々な立場から、社会的課題への接近と広告の役割について多角的な議論が展開された。

(報告:大会運営委員会委員長 小泉眞人)

-

2022年11月

PubMatic、クッキー規制に対応してインティメート・マージャ―の共通IDと連携

サプライサイドプラットフォーム(SSP)大手のPubMatic(Nasdaq:PUBM))はクッキー規制に対応し、広告主のユーザーデータと共通IDで接続するシステム「Connect」(コネクト)の対象に、インティメート・マージャ―(東京・港)の「IM-UID」を加えた。IM-UIDは行動履歴などからユーザーを類推して付与したIDで、広告配信先を大量に確保できるのが特徴だ。PubMaticが日本企業の開発した共通IDと接続するのは、これが初めて。IDソリューションを使った広告枠取引を普及させてシェアを広げる戦略の一環で、他の共通IDとの連携や事業の深化を進めていく。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

電通と電通デジタル、複数のデータクリーンルームを一元管理するシステムの提供開始

電通と電通デジタル(東京・港)は、複数のデータクリーンルームを一元管理するシステム基盤「TOBIRAS」(トビラス)の提供を開始した。プラットフォームごとに仕様が異なるデータクリーンルームのデータを、同じ基準で分析できる。運用を担当する社員を育成するため、関連技術やプライバシー保護の法律を熟知していることを認定する「認定アナリスト制度」も導入した。ユーザー像の分析から、広告配信への接続、投資効果の測定、広告運用の最適化まで、デジタル広告を運用できるシステムとして顧客企業を開拓していく。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

Adjust社、地上波テレビCMのモバイルアプリ計測でビデオリサーチと連携

モバイルアプリ計測大手のAdjust社(本社:ベルリン)は、ビデオリサーチ(東京・千代田)と連携し、地上波テレビCMがモバイルアプリのインストールにどれぐらい貢献したかを計測・分析できるサービスを開始した。広告主はAdjust社が提供する管理画面を使って、どのようなプラットフォームやメディアから、どんなクリエーティブに反応して、どれくらいのユーザーがアプリをインストールしたかを調べられる。先行してコネクテッドテレビのCMを通じたアプリインストールの計測・分析も始めており、アプリの利用を促す広告の市場拡大に弾みがつきそうだ。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

プラットフォーム・ワン、IDソリューションのID5と連携開始

広告枠を販売するSSP(サプライサイド・プラットフォーム)大手のプラットフォーム・ワン(東京・渋谷)は、共通IDソリューションを提供するID5(本社ロンドン)との連携を開始した。サードパーティークッキーを使わずに、高い精度を維持しながら、大きな規模で広告配信ができるのが特徴だ。広告枠を買い付けるDSP(デマンドサイド・プラットフォーム)が共通ID の導入を進めていることに対応した。扱う共通IDが増えることで、広告主のマーケティング戦略に合致したメディアを提案しやすくなるとみている。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

フィンテックアプリ、2022年上半期はセッション数13%増

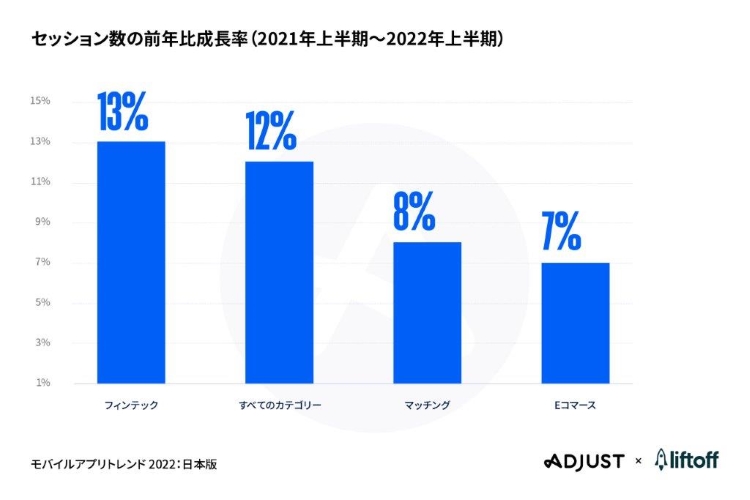

モバイルマーケティング分析プラットフォームを運営するAdjust(アジャスト、本社:ベルリン)は10月26日、モバイルDSP(デマンド・サイド・プラットフォーム)のLiftoff Mobile(リフトオフ・モバイル、東京・渋谷)と共同で、モバイルアプリの利用動向をまとめた「モバイルアプリトレンド2022」を発表した。アプリのカテゴリー別では、フィンテックの2022年上半期(1~6月)のセッション数(訪問数)が前年同期に比べて13%増と、全カテゴリー平均の12%増を上回った。政府がキャッシュレス化を推進しているうえ、コロナ禍で消費者が非接触で決済するようになったことが背景にある。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

-scaled.jpg)

「AJA」プレミアムなオンライン動画へ広告を配信

AJA(アジャ、東京・渋谷)は、インターネット回線でコンテンツ配信するOTT(オーバーザトップ)サービス向けに広告を配信している。企業や商品のブランドを損なわないように、質が高いコンテンツを配信する事業者を選んでいる点に特色がある。2022年2月には、コネクテッドテレビに特化した広告配信プラットフォームの提供を開始した。野屋敷健太社長に、OTT向け広告の現状と将来性について聞いた。

(聞き手は主席研究員 土山誠一郎)

-

不況下のブランド・エクイティ構築のための数字を超えた5つの戦術

「WARC GUIDE」は、2022年9月号で「Brand assets in a hybrid world」を特集した。そのなかから、「Building brand equity in an economic downturn: Five tactics beyond numbers」(不況下でのブランド・エクイティ構築 数字を超えた5つの戦術)を紹介する。不況色が強まるなかでマーケティング予算を確保するには、市場占有率などビジネス全体の視点に立って提案したり、消費者の悩みを解決するための具体的な方法を考えて提案したりすること重要だとしている。

*「ADMAP」は2020年4月から、「WARC GUIDE」として生まれ変わりました。

-

2022年10月

クッキーレスとインターネット広告(下)クッキーレス時代にとるべき対応策 野村総合研究所 名取渚子氏

近年、インターネット広告に影を落とす問題として、クッキーレスが話題になっている。本レポートの第1回では、クッキーレスがインターネット広告にもたらす影響や、完全な代替策がないことについて述べた。第2回では、クッキーレス環境下において、企業がインターネット広告に対する考え方をどのように変えていくべきか、対応策について紹介する。

-

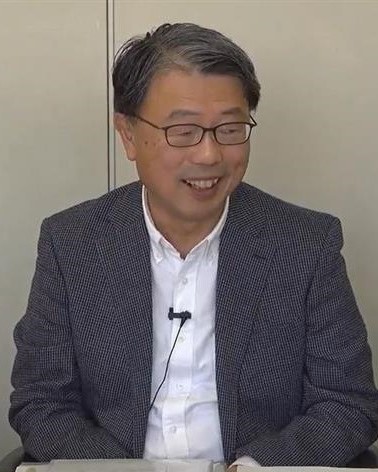

ニールセン、プラットフォーム横断でデジタル広告の効果測定

ニールセンは2022年春、「ニールセン IDシステム」を日本に導入し、デジタル広告の測定を強化した。広告主は、グーグルをはじめとする海外の主要プラットフォームを含む、すべての主要媒体にまたがる広告キャンペーンリーチを統合し、「人」ベースで全体像の把握ができる。プライバシー保護に配慮しており、クッキー規制が強化されるにつれて、利用が広がりそうだ。アジア太平洋(APAC)地域トランスフォーメーション・リーダー、シニアバイスプレジデントのランジート・ローンガニ氏と、ニールセンデジタル社長の宮本淳氏に、デジタル広告測定や、開発段階の新サービスの内容や背景を聞いた。

(聞き手は主席研究員 渡辺正幸)

-

ファンコミ、SKAdNetwork活用でAdjust社とAPI連携

プロシューマー(生産活動をする消費者)支援事業を展開するファンコミュニケーションズ(東京・渋谷)は2022年8月、スマートフォン向け運用型広告配信システム「nend」(ネンド)において、Adjust社(本社:ベルリン)が提供するモバイルマーケティング分析プラットフォーム「Adjust」との連携を強化した。アップルのiOSの広告効果測定フレームワーク「SKAdNetwork」での広告効果の把握を効率的に実施できる。すでに広告効果の改善、アプリの売り上げ向上などの成果が出ている。さらに測定結果の可視化に工夫するなどして、広告主の利用を促していく方針だ。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

DAC、データクリーンルーム分析をダッシュボードで提供

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(DAC、東京・渋谷)は、ユーザープライバシーに配慮した、より自由度の高い広告プランニングを実現するためのデータ分析基盤「WISE Hub」の提供を開始した。広告主や広告代理店は管理画面を使って、Googleなどプラットフォーム各社のデータクリーンルームを用いた分析結果を安価かつスピーディーに提供できる。広告配信先の絞り込みや、潜在顧客層の発見などデジタルマーケティングの支援ツールとして、利用が広がるとみている。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

新経連、クッキーポリシー対象事業者の明確化を要望

改正電気通信事業法(電通法)によって、EC(電子商取引)モール、ニュースサイトなど一定のウェブサイトにクッキーポリシー掲載が義務付けられた。ウェブサイトは、クッキーによってユーザー情報の送信先リストを掲載し、オプトアウトしやすいように配慮する必要がある。ただ、規制内容はあいまいな部分が多い。新経済連盟に、電通法をどう評価し、どのような要望をしていくのかを聞いた。

(聞き手は主席研究員 渡辺正幸)

-

2022年09月

クッキーレスとインターネット広告(上)クッキー規制の背景 野村総合研究所 名取渚子氏

新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、インターネット通販やWeb動画の利用が増大している。インターネット広告費は2021年に、マスメディア4媒体(テレビ、ラジオ、新聞、雑誌)を初めて上回った(電通「2021年日本の広告費」より)。しかし近年、インターネット広告に影を落とす問題として、クッキーレスが話題になっている。これまでインターネット広告の効果分析や効率的な広告配信は、クッキーによってユーザーを識別することで行われてきた。そのクッキーがプライバシー保護を重んじる世界の趨勢として、取得できなくなる。つまり、クッキーレス時代の到来である。本レポートでは、クッキーレスの背景やインターネット広告にもたらす影響と、その対応策について、2回に分けて紹介する。

-

AppsFlyer、プライバシー規制の打開策としてデータクリーンルームの提供を開始

AppsFlyer Japan(東京・渋谷)は、アプリ広告効果計測とマーケティング分析を、ユーザーのプライバシーを保護しながら取り組める、データクリーンルームの提供を開始した。メディアと広告主は、ユーザー単位で個人情報をやりとすることなく、データクリーンルームを通じて個人を特定しない方法でユーザーの行動を分析できる。SNSなどメディアは広告主に対して、ユーザー情報の提供を制限する傾向を強めている。AppsFlyerのデータクリーンルームを利用すると、メディアが制限した情報を補完できるため、分析精度が向上する。ゲーム会社を含む、幅広い業種の広告主が導入するとみている。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

マイクロアド、レシートデータを利用した購買予測分析サービスを開始

マイクロアドは、マーケティング支援サービスのmitoriz(東京・港)と提携し、レシートデータを利用した購買予測分析サービスを開始した。消費者を購買志向の違いによってきめ細かく分類し、小売店の特徴に合わせて、商品を買う可能性が高い来店客を対象とした販売促進策を打てるようにする。今後はデータの分析・加工が容易になるように改良を進め、顧客企業が管理画面を通じて自ら分析リポートを作成できるようにする方針だ。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

CCI、クッキーレスに対応して位置情報使い広告配信・分析サービス

CARTA COMMUNICATIONS(CCI、東京・中央)は、クッキー規制が強化されるのに対応して、データマーケティングサービス「Data Dig」の一環として、位置情報を使ったデジタル広告・配信分析サービスを開始した。ブログウォッチャー(東京・中央)がアプリで収集したユーザーの位置情報と、グーグルのデータクリーンルームを組み合わせる。小売業などの広告主は、配信した広告によって自社店舗にどれくらい多くのユーザーを呼び込めたかを測定できる。オフラインの位置情報を取り入れたクリーンルームでの分析はまだ少なく、他の広告代理店とは異なるサービスとして顧客企業を開拓していく。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

Criteo、AIでターゲティングを高精度化した動画広告の配信を開始

世界的な広告配信事業者Criteo(クリテオ、本社パリ)は日本で、興味・関心を持つ可能性が高いユーザーに動画広告を配信する「Criteo動画広告」の提供を開始した。ユーザーのメディアでの行動データと広告主が持つ購買データとを組み合わせ、AI(人工知能)を使って的確に動画広告のターゲットを選び出す。飲料・食品、自動車などメーカーを中心に広告主を開拓する。Criteo動画広告は今後、動画クリエイティブのパーソナライズ化や動画広告から直接に購買できるようにすることを視野に、研究開発に力を入れ、機能の高度化も進めていく。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

「トリドリ」中小企業向けにインフルエンサー活用プラットフォームを運営

広告主とインフルエンサーをマッチングするプラットフォームを運営するトリドリ(東京・渋谷)の利用が増えている。中小企業・個人事業主を主な対象に、2020年3月から月額定額料金で運営を本格化した。SNS(交流サイト)へのPR投稿は、月間約2万件に達している。インフルエンサーとしての活動経験もある代表取締役CEOの中山貴之氏に聞いた。

(聞き手はジャーナリスト/研究員 永家一孝)

-

2022年08月

ファッション化されたエコバッグは環境配慮行動を促進するか? 京都橘大学健康科学部 前田洋光准教授

スーパーなどでレジ袋が有料化され、エコバッグを持ち歩く人が増えた。環境保全に対する意識の高さを周囲にアピールするかのような、しゃれたデザインのエコバッグも目立っている。京都橘大学健康科学部心理学科の前田洋光准教授は、ファッション化されたエコバッグが環境に配慮した行動を促す傾向があるとしたうえで、ゴミ問題の責任は自分にはないという「消費者責任の否認」も強める可能性があるとしている。

-

LINE、トレジャーデータとデータクリーンルームソリューションを共同開発

LINE(東京・新宿)は、米トレジャーデータと業務提携し、ユーザーのプライバシーを保護しながら企業のマーケティングニーズを満たす「データクリーンルームソリューション」の開発に乗り出した。これによって、例えばLINEで広告を見たユーザーが商品を実際に購入したかどうかを、トレジャーデータが提供する「Treasure Data CDP」内に格納された顧客データと突き合わせて分析し、これまで難しかった実購買データやオフラインコンバージョンへの広告貢献の可視化などが可能になる。広告主は精度の高い広告の効果測定が可能となり、LINEへの広告出稿の拡大につながるとみている。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

クッキーポリシー、ニュースサイトなどに掲載義務付け:板倉陽一郎弁護士に聞く

クッキーポリシーの掲載義務付けを盛り込んだ改正電気通信事業法が2022年6月13日、参議院で可決された。ニュース配信サイト、ECモールなどが対応を迫られる。改正法の検討会メンバーでもある、ひかり総合法律事務所の板倉陽一郎弁護士に、改正法でのクッキーポリシーの考え方について聞いた。

(聞き手は主席研究員 渡辺正幸)

-

ABEMA、コネクテッドTV特化型広告ソリューションを提供開始

AbemaTV(東京・渋谷)が運営する動画配信サービス「ABEMA」は2022年5月、インターネット動画を大画面テレビなどで見られるコネクテッドTVに特化した広告ソリューション「ABEMA Ads CTVパッケージ」の提供を開始した。性・年代などにターゲットを絞った広告配信から、広告を見てからのアプリダウンロード状況をはじめとした効果計測まで、様々なメニューを用意した。コネクテッドTVは市場が急拡大している。広告主の利便性を高めることで、広告需要の開拓にも拍車がかかるとみている。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

「unerry」人流ビッグデータのプラットフォームを構築

unerry(ウネリー、東京・港)は、生活者の移動をGPS(地理情報システム)、ビーコンなどで集めた「人流データ」を企業に提供している。生活者の買い物行動をAI(人工知能)で分析し、きめ細かく広告配信できることが特徴だ。企業だけでなく、地方創生事業など自治体での利用にも力を入れていく。内山英俊代表取締役CEOに、事業の特徴や抱負を聞いた。

(聞き手は主席研究員 土山誠一郎)

-

2022年07月

動画広告、エシカル消費の低関心層に効果的 専修大学商学部 増田 明子教授

人権擁護、環境保護など社会的課題を結び付けて商品・サービスを購入するエシカル消費が話題となっている。一方、効果的な広告訴求として、ネットを中心に動画広告が拡大している。専修大学商学部の増田明子教授は、動画広告がエシカル消費にどのような影響を与えるかを調査した。その結果、動画広告は感覚的でシンプルな意思決定を促すため、エシカル消費への関心が低い層に効果的であることが明らかとなった。

-

インティメート・マージャー、クッキーレスのターゲティング広告配信を拡大

DMP(データ・マネジメント・プラットフォーム)大手のインティメート・マージャー(東京・港)は、サードパーティー・クッキーデータを使わないターゲティング広告配信「IMポストCookieアドネットワーク」を拡大している。2021年8月に提供を開始し、2022年1月にはアカウントを持つ企業が100社を超えた。グーグルなどプラットフォーマーはクッキー規制を強めており、2022年4月には改正個人情報保護法が施行されて個人情報の厳格な管理が必要になった。同社は取引先企業に対して、「IMポストCookieアドネットワーク」への移行を促していく方針だ。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

DAC、ポストクッキーIDを使ったターゲティング広告配信サービスを開始

インターネット広告大手のデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(DAC、東京・渋谷)は2022年5月、サードパーティー・クッキーを使わずにターゲティング広告を配信するサービスを開始した。ファーストパーティー・クッキーをはじめとした様々なデータを使って共通のIDを付与する統合ID技術、「AudienceOne®ID」を利用する。今後はブラウザーのIDに加えて、アプリのIDも推定に利用するなどして、精度がより高く、配信数もより拡大できるようにする方針だ。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

クロス・マーケティング、ネット動画広告の効果を予測するツールの提供開始

調査大手のクロス・マーケティング(東京・新宿)は、ネット動画広告の配信用に属性や関心・興味で分類したセグメントから、最も効果が高いものを選び出す広告シミュレーターツール「Dipper」(ディッパー)の提供を開始した。ネット広告の精度を高めるために利用されてきたサードパーティー・クッキーが廃止される見通しとなり、機能を補う広告配信支援ツールとして事業会社や広告代理店に利用してもらう。今後はターゲティングの絞り込みに使う属性などを増やすほか、同社の調査パネルに広告を配信して効果を確認できるサービスも提供する方針だ。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

シャープマーケティングジャパン、デジタルサイネージの視聴分析サービス開始

シャープマーケティングジャパン(大阪府八尾市)は2022年6月、デジタルサイネージ(電子看板)の視聴分析ソリューションの提供を開始した。ディスプレーに広告など様々な動画を映し出し、動画を見た通行者の数、性別、年齢をAI(人工知能)で解析してグラフ化する。通行者の顔認識など視聴分析用ソフトウエアには、ニューフォリア(東京・渋谷)が開発した「Vision Eye」を採用した。通行者の特徴の分析、反応がよい動画の選択などを通じて、効果的な広告配信ができる。既設のサイネージにも、機能を向上させるシステムとして導入を促していく。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

コネクテッドTVにおける 広告の最適化と指標測定のための5つの重要な戦略

「WARC GUIDE」は、2022年5月号で「Connected TV」(コネクテッドTV)を特集した。その中から、「Five key tactics for optimizing advertising and measuring success across connected TV」(コネクテッドTVにおける 広告の最適化と指標測定のための5つの重要な戦略)を紹介する。コネクテッドTVは大画面で広告を表示できるうえ、ターゲティング技術によって効率的な広告配信ができため、広告主の注目度が高まっているとしている。

*「ADMAP」は2020年4月から、「WARC GUIDE」として生まれ変わりました。

-

TVS REGZA、サッカーW杯にらみ小栗旬のCM配信

TVS REGZA(神奈川県川崎市)は2022年6月、薄型テレビ「レグザ」の新製品のCM放映を開始した。俳優小栗旬を起用して、画質と音質が高く、現実感のある映像を再現できることを強調している。キャッチコピーは「これが、リアルだ」とした。11月にカタールで開催されるサッカーワールドカップ2022に向けて、テレビ、ネットでの配信、店頭プロモーションを展開していく。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

日本広告学会クリエーティブ・フォーラム 今の時代に求められる面白みについて考える

日本広告学会クリエーティブ委員会主催の「クリエーティブ・フォーラム2022」が5月28日(土)、大阪市東淀川区にある大阪経済大学 大隅キャンパス(D館1階D11教室)にて開催された。3年ぶりに対面開催となる今回のフォーラムのテーマは、「今、広告に求められる笑い、面白み」。

報告者:大会副委員長 藤崎実(東京工科大学)、大会実行委員 峯尾圭(近畿大学)

-

2022年06月

アフターコロナに有効な購買・予約のEC環境設計 高千穂大学准教授 永井竜之介

コロナ禍でEC(電子商取引)が拡大した。ECの利便性に慣れた消費者は、コロナが収束してもEC利用を減らさないだろう。物販に加えて、旅行、外食の予約などでもECの利用が活発化する。永井竜之介高千穂大学商学部准教授は、消費者のECでの意思決定について、悩まずに決めさせてくれる「コンシェルジュ型」と、迷うことを楽しませてくれる「脱出ゲーム型」に二極化していると分析する。ECの環境設計では、どちらのタイプとするか明確にすべきだとしている。

-

インサイトテック、不満情報の閲覧・解析サービス開始

AI(人工知能)で消費者の不満情報の分析サービスを提供するInsight Tech(インサイトテック、東京・新宿)は2022年5月、「不満買取センター」に寄せられた不満情報データを自由に検索して、任意の軸で解析できるサービス「不満ファインダー」の提供を開始した。新商品開発のアイデア収集、広告や売り場の反響、購入後の満足度などをパソコンで調べられる。すでに味の素に提供を開始した。様々なメーカー、金融機関、流通・小売業を中心に受注を開拓する方針だ。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

ジェイアール東日本企画、Suica統計情報「駅カルテ」(JR東日本が開発提供)を販売開始

ジェイアール東日本企画(jeki、東京・渋谷)は2022年5月、JR東日本が開発・提供するSuica統計情報「駅カルテ」の販売パートナーとして販売を開始した。首都圏(1都10県)の約600駅について、乗降客数の性別、年代別、平日・休日別、時間帯別などのデータを月・年次で提供する。自治体の地域活性化策、企業のマーケティング活動などの基礎資料として売り込んでいく。jekiが請け負う販売促進キャンペーン、交通広告の提案にも活用していく方針だ。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

楽天、西友と「楽天ポイント」を軸とするOMO戦略での協業を本格化

楽天グループ(以下「楽天」)、楽天ペイメント、楽天Edy、楽天カードは2022年4月、西友とOMO(オンラインとオフラインの融合)での協業を本格化した。楽天カードとしてはスーパー業界で初となる、オリジナルデザインカード「楽天カード 西友デザイン」を発行した。また、西友の店舗でも使える「楽天ポイントカード」や「楽天ペイ(アプリ決済)」の決済機能を搭載し、店舗のキャンペーンやお得情報も提供する「楽天西友アプリ」も提供を開始した。楽天ポイントを軸とした買い物特典によって、楽天と西友の顧客基盤を融合させ、相互に売り上げを拡大できるとみている。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

成功を拡大するための5つの秘訣

「WARC GUIDE」は、2022年4月号で「Scale-up brands」(ブランドを育てる)を特集した。その中から、「Five secrets to scale up success」(成功を拡大するための5つの秘訣)を紹介する。スタートアップ企業が先行企業に対抗してブランドを育てるには、消費者ニーズの中から自社の経営資源で取り組むべき領域を見出し、品質にこだわった製品を提供することなどが重要だとしている。

*「ADMAP」は2020年4月から、「WARC GUIDE」として生まれ変わりました。

-

2022年05月

自伝的懐かしさ、商品の購入判断に影響 県立広島大学教授 向居 暁

テレビCMで若いときの流行歌やニュース映像が流れ、思わず見入ってしまった経験があることだろう。県立広島大学地域創生学部の向居暁教授は、懐かしさ感情を自分の経験に基づく「自伝的懐かしさ」と、社会や文化を背景にした「文化的懐かしさ」に分けて、購買行動への影響を調査した。「文化的懐かしさ」はターゲット層を広げやすいが、「自伝的懐かしさ」のほうが購買意欲を刺激する可能性があるとしている。

-

ONE COMPATH、店舗情報の一元管理サービスを開始

インターネット地図検索や電子チラシサービスを提供するONE COMPATH(ワン・コンパス、東京・港)は、店舗情報や販促情報、クチコミデータの収集・分析を一元管理できるプラットフォーム「LocalONE」(ローカルワン)の提供を開始した。クチコミの分析サービスを提供するmov(東京・渋谷)と共同で開発した。グーグルマップの店舗情報、電子チラシサービス「Shufoo!」(シュフー)に掲載する店舗情報や販促情報を、1つの操作画面を通じて変更できる。消費者が投稿したコメントを分析して、店舗運営の改善に役立てることもできる。小売り、外食を中心に、2025年度までに売り上げ30億円、6万店舗への導入を目指している。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

マクロミル、企業のデータ利活用コンサルで三井住友カード支援

調査大手のマクロミルは、データコンサルティング事業の一環として、顧客企業が保有するデータの利活用支援サービスを拡大している。2020年9月に三井住友カードと業務提携し、同カードのキャッシュレス決済データを活用した分析サービス「Custella(カステラ)」のデータ利活用の支援を開始した。さらに2022年2月、「Custella」にマクロミルのアンケートシステムを連携させ、キャッシュレス決済の行動データに、アンケートによる意識データを付加できるようにした。カード加盟店や提携先企業を対象は、より精度が高いマーケティングの展開が可能となる。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

サイトストック、VANDDDとサイトAI査定で業務提携

ウェブサイトの売買プラットフォームを運営するサイトストック(東京・渋谷)は2022年4月、AI(人工知能)で企業価値を評価するVANDDD(バンド、東京・港)と業務提携し、サイト全般(ウェブサイト、ECサイト、SNSなど)をAI査定するサービスを開始した。コロナ禍で生活者のインターネット利用が拡大し、広告媒体としての価値が高まったサイトの売却を検討する企業が増えている。一方、既存サイトを買収して手早く事業を拡大したい企業も増えている。AIによってサイト価値の査定が簡単となり、M&A市場の拡大に弾みがつくとみている。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

.png)

環境活動、ネガティブ情報開示の正直さに評価

「WARC GUIDE」は、2022年3月号で「Net zero marketing」(脱炭素マーケティング)を特集した。そのなかから、“Washed Green” or “Transparent Grey”? Understanding why honesty pays off in environmental communication (「グリーンであると装う」か「グレーであることを隠さない」か? 環境コミュニケーションでは、なぜ「正直であること」が良い結果を生むか)を紹介する。企業は環境保全活動について、活動のベネフィットを強調しがちだ。しかし調査によると、ネガティブな事実を自主的に開示することが、企業の評価をむしろ高めることにつながるとしている。

*「ADMAP」は2020年4月から、「WARC GUIDE」として生まれ変わりました。

-

2022年04月

.jpg)

アスリート広告、ブランド拡張にも有効 國學院大學准教授 備前 嘉文

東京五輪、北京冬季五輪などアスリートの活躍が注目され、広告への起用も活発化しそうだ。國學院大學人間開発学部健康体育学科の備前嘉文准教授は、アスリートの知名度の高さ、人物のイメージが製品やブランドの特徴に合致すれば、高いマーケティング効果が期待できるとしている。アスリートの起用に際しては、ブランド管理のために十分な話し合いをしておくことが大事だと見ている。

-

凸版印刷、ファンマーケティング支援サービスを開始

凸版印刷は、企業のファンマーケティングに関する施策全般を支援するサービス「ファンシェルジュ」を開始した。顧客企業に適したプラットフォームの選定・構築から、運用、効果測定まで、一貫して手掛ける。コロナ禍で店頭での集客が伸び悩んでいる小売業を中心に受注を拡大し、2022年度中に、関連受注を含めて売り上げ1億円を見込んでいる。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

カルビー、アプリ会員に商品の販売店検索機能を追加

カルビーはスマートフォンアプリ「カルビー ルビープログラム」に、販売店検索システムを追加した。アプリ利用者は、話題の新商品やなじみの商品がどこで売られているかを、いつでも確認できる。カルビー製品の愛好者とのつながりを深め、長期にわたって商品を購入してもらう。さらに顧客の声を商品開発に生かしながら、それぞれの好みに合った新商品を薦めることができるように機能を高度化する方針だ。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

「フューチャーリンクネットワーク」店の魅力を伝える地域情報サイト

地域に根差した小売店や飲食店の魅力を発信する地域情報サイト「まいぷれ」を運営するフューチャーリンクネットワーク(FLN)は、各地のパートナー企業と組んで、掲載店を増やしている。2000年の創業以来、地域活性化を目的に事業展開してきた。21年8月の東証マザーズ上場をテコにして、システム開発や利用店へのウェブマーケティング支援を強化する。石井丈晴社長に、現在の状況と今後の展開を聞いた。

(聞き手はジャーナリスト/研究員 永家一孝)

-

カスタマージャーニーでのデータ収集は、消費者に目的明示を

「WARC GUIDE」は、2022年2月号で「Customer journeys in an omnichannel world」を特集した。そのなかから、「Using first-party data in omnichannel customer journey planning」(オムニチャネルにおけるカスタマージャーニー計画のためのファーストパーティーデータの活用)を紹介する。サードパーティーによるデータ収集が難しくなり、企業は自社で収集するファーストパーティーデータをマーケティングに活用する必要が出てきた。ファーストパーティーデータを収集する際には、消費者が協力することで購買体験が一段と快適になることを明らかにすべきだとしている。

*「ADMAP」は2020年4月から、「WARC GUIDE」として生まれ変わりました。

-

2022年03月

コミュニティの規範がファンを引き付ける 流通科学大学准教授 羽藤 雅彦

企業は顧客生涯価値に注目して、消費者をファンとして囲い込むコミュティづくりに力を入れている。コミュニティには独特のルール「規範」が生じて、ブランドやコミュニティに対する態度に影響を与えると考えられる。流通科学大学商学部マーケティング学科の羽藤雅彦准教授は、規範がコミュニティへの一体感の程度にかかわらず、ブランドやコミュニティへと結びつきを強めることを明らかにした。企業は規範を過度に心配せずに、コミュティ運営を進めるべきだとしている。

-

クロスロケーションズ、位置情報でリアル人流DMP広告を配信

クロスロケーションズ(東京・渋谷)は、位置情報が付いた広告配信IDを使って、特定の地点や地域への来訪者に継続して広告を配信するサービス「リアル人流DMP広告」を開始した。位置情報を使って生活者のし好や関心事を分析し、広告配信を通じて企業や商品のブランドとのつながりが強まるように、広告主の顧客育成を長期にわたって支援する。サードパーティークッキーの規制が強まるなか、精度の高い広告配信サービスとして需要を開拓していく。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

メトロアドエージェンシー、地下鉄利用者の行動を可視化

東京メトログループの広告会社メトロアドエージェンシー(東京・港)は2021年12月、生活者の位置情報データプラットフォームを運営するunerry(東京・千代田)と共同で、東京メトロ利用者の行動分析サービス「行動DNAアナライザー」の提供を開始した。リアル行動ビッグデータを蓄積するunerryの「Beacon Bank」(ビーコンバンク)をベースに、東京で働くビジネスパーソン・生活者の行動を可視化・分析し、広告、販促イベント、商品・商業施設開発などのプランニングに役立てる。さらにウェブ上での購入データや閲覧履歴などの趣味し好データと組み合わせて、より精度を高めていく方針だ。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

「リチカ」制作プラットフォームとコンサルで課題解決

リチカ(東京・渋谷)は、デジタル広告の制作プラットフォーム「リチカ クラウドスタジオ」を軸として、企業の運用型広告のクリエーティブ作成を支援している。媒体社・プラットフォーマーとも連携し、的確で丁寧なコンサルティングを心がけている。松尾幸治代表取締役に事業の特徴や抱負を聞いた。

(聞き手は主席研究員 土山誠一郎)

-

広告・マーケティング、コロナ禍で社会志向手法が定着

日経広告研究所は2月10日、広告費予測と広告・マーケティングの現状と未来を解説する毎年恒例の「2022日経広研セミナー」を開催した。

(主任研究員 上村浩樹)

-

2022年02月

SNS時代の動画広告、物語性で高まる訴求力 亜細亜大学専任講師 福田 怜生

新型コロナウイルスの感染拡大によって在宅時間が長くなり、ネットでの動画広告が注目を集めている。亜細亜大学経営学部専任講師の福田怜生氏は、物語広告は比較的長い秒数が必要だが、商品説明に重点を置いた情報提供広告に比べて広告評価が高いことを明らかにした。SNSが普及し、企業は安く動画広告を出せるようになっており、物語広告の効果に注目すべきだとしている。

-

ローソン、レシートに価値観に合わせた広告を配信

ローソンは2022年3月、会員の価値観に合わせた広告を、レシートやアプリに配信するサービスを開始する。会員の購買データ、性・年齢などから関心のある商品分野をAI(人工知能)で分析して、販売促進キャンペーンの効率を高める。初年度は100品目程度の商品について、レシート200万枚の広告配信を目指す。ローソンを長く利用するファンづくりにもつながると見ている。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

Supership、KDDIとクッキーレス広告配信システムを提供

データ技術サービスのSupership(スーパーシップ、東京・港)は、KDDIと共同で2022年1月、クッキーを使わない広告配信システムの提供を開始した。ウェブサイトやアプリを閲覧した際に、一度だけ使う広告配信用IDを発行して、利用者の属性などに合った広告を配信する。英ノバティック社の技術を導入して実現した。利用者は追跡されることなく広告を受け取ることができ、広告主は精度が高い広告を配信できる。Supershipでは、クッキーレス時代の有力な広告配信プラットフォームに成長すると見ている。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

「HIKKY」VRコンテンツでメタバース成長に乗る

巨大な仮想空間、メタバース関連のスタートアップ企業HIKKY(東京・渋谷)は、世界最大のVRイベント「バーチャルマーケット」を運営、メタバースの拡大に貢献する。同時に、ハンディのある人を積極的に採用、働き方改革にも一石を投じている。取締役社長CEOの舟越靖氏に、メタバース市場の将来性と自社の取り組みについて聞いた。

(聞き手は研究員 岡崎昌史)

-

2022年01月

「あたりまえ」が問い直される年に 澤田理事長 年頭所感

日経広告研究所 理事長 澤田 道隆

-

広告表現、環境問題解決への本気度が試される 公開座談会

日経広告研究所は「広告界2022年に向けて ―2021年回顧と2022年以降の展望―」と題して、公開座談会を開いた。相次ぐ自然災害を背景に、環境問題が生活者の身近な関心事となった。投資家はESG(環境・社会・企業統治)を重視するようになり、広告にも反映させる必要が強まった。テレビとデジタルの融合が進み、広告主はコネクテッドテレビや番組のデジタル配信の動向を注視している。2023年のサードパーティークッキー全面禁止をにらみ、自社サイトの拡充も課題になっている。

-

コロナ禍でデジタルシフトが鮮明に 田中 洋 中央大学教授

公開座談会のプレゼンテーションで田中洋中央大学ビジネススクール教授は、コロナ禍による在宅勤務や巣ごもりの影響で、若い層を中心にテレビ離れが進み、ネットへのシフトが起きている現状を報告した。注目されているZ世代は環境問題への関心が高い。ネットに親しみ、SNSの動画を通じて共感を広げている。TikTokの投稿からヒット商品が生まれている。2023年のサードパーティークッキーの全面禁止による影響に注意すべきだとしている。

-

コロナ禍を逆手に共感を呼び込むクリエーティブ 佐藤 達郎 多摩美術大学教授

公開座談会のプレゼンテーションで佐藤達郎多摩美術大学教授は、コロナ禍で苦境にある人たちを励まそうという広告クリエーティブが共感を呼んだとしている。バーのシャッターに広告を描いたハイネケンの作品を例に挙げた。国内では、そごう・西武のレシートを素材とした広告を挙げた。そごう・西武の作品は、コロナ禍後の旅行などを楽しみにした人々の買い物の記録で、百貨店としてのパーパス(存在意義)が「希望を売る」ことである点を明らかにした。

-

テレビとデジタルの効果的な融合が課題 鈴木 信二 JAA専務理事

公開座談会のプレゼンテーションで鈴木信二日本アドバタイザーズ協会(JAA)専務理事は、コネクティドテレビの普及で、インターネット動画がテレビで視聴されるようになったこと、見逃し配信、同時配信、追っかけ配信など、新しいチャレンジが進み、広告をどう扱うべきかが議論されるようになったと述べた。デジタル広告の信頼性向上に取り組む組織として、デジタル広告品質認証機構(JICDAQ)が発足した。SDGs(持続的な開発目標)など企業の社会課題に対する取り組みを、どう情報発信していくかが課題になっているとしている。

-

2021年12月

SNS時代の苦情行動と対策 関西大学教授 池内 裕美

生活者がSNSで情報を発信するようになって、商品に対する不平不満が企業経営を揺るがす例も出てきた。関西大学社会学部の池内裕美教授は、苦情投稿の背景には社会に注目されたいという承認欲求などがあるとしている。企業が不満を恐れて商品の品質を高める結果、生活者の商品に対する期待が高まり、さらに不満を招くという苦情のスパイラルに陥る。企業は苦情が発生した場合、事実を確認するとともに、謝罪など迅速な対応が必要だと結んでいる。

-

トランスコスモス、ECモールを最適化する分析サービスを開始

トランスコスモスは、EC(電子商取引)モールの診断・分析サービス「MallMAX Scope」の提供を開始した。ECモールに出店する企業は分析結果を元に、ページの改善や広告運用の強化によって売り上げを最大化できる。アマゾン、楽天市場向けにサービスを開始しており、Yahoo!ショッピング、PayPayモールにも順次拡大する。年間50社の受注を見込んでいる。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

Insight Tech、ビジュアルボイスと提携してAI文章解析でストーリー映像を作成

テキスト分析を使って新商品や新規事業の開発を支援するInsight Tech(東京・新宿)は、映像制作のビジュアルボイス(東京・渋谷)と提携し、企業や自治体のブランディング用動画「Branded Movie」(ブランディッドムービー)の受託を開始した。サービス名称は「Branded Cinema Voice」。AI(人工知能)を使って生活者のコメントを分析し、ストーリー仕立てで、共感を得られやすい作品を提供する。1年程度で5~10社の受注を目指す。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

LINE、店舗業態の支援サービスを拡充

LINEは、飲食店、小売店など店舗業態への支援サービスを強化する。LINE上で予約が完結できる「LINEで予約」、LINEから配信するデジタルチラシ「LINEチラシ」、テーブルオーダーや順番待ち機能がLINE上でできる「LINEミニアプリ」などのサービスを提供して、新型コロナ収束後の集客を支援してきた。2021年11月には店舗スタッフが「LINE公式アカウント」を通して情報発信やチャットによるオンライン接客ができる「LINE STAFF START」を開始した。企業がLINE公式アカウントの関連サービスの使い方を学べるサービスも提供し、業務用ツールとして普及に努めていく。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

「サクラサクマーケティング」中小企業ウェブサイトの集客力をSEOで改善

SEO(検索エンジン最適化)やコンテンツ制作を手掛けるサクラサクマーケティング(東京・渋谷)は、「SEO研究所 サクラサクLABO」と名付けたサイトで、ウェブマーケティングについての豊富な支援情報を無料で提供している。中小企業が主な対象で、顧客獲得につなげる。親しい語り口で情報発信を続ける取締役社長COOの根岸雅之氏に聞いた。

(聞き手はジャーナリスト/研究員 永家一孝)

-

インフルエンサーへの影響:eスポーツにおけるクリエーター経済

「WRAC GUIDE」は10月号で「Brands and the creator economy」を特集した。そのなかから「Influencing the influencers: Exploring the creator」を紹介する。eスポーツやゲームのクリエーターはライブストリームでのコミュニティーとのつながりに特徴があるため、マーケティング効果のKPIは同時視聴者数や視聴時間で測定すべきだとしている。コミュニティーは様々な地域にまたがるので、1つのスポンサー契約で複数の地域に向けたキャンペーンも可能となる。

*「ADMAP」は2020年4月から、「WARC GUIDE」として生まれ変わりました。

-

広告学会、全国大会で「GAFA時代の広告」を議論

日本広告学会第52回全国大会が11月19~21日、関西大学(大阪府吹田市)を主催校に開催された。新型コロナウイルス(Covid-19)の影響を考慮し、昨年の江戸川大学における第51回大会に続いてオンライン開催となった。「GAFA時代の広告」という統一論題のもと、21世紀初頭のデジタル広告の新秩序を世界規模で形成したGAFA(Google、Apple、Facebook=現Meta、Amazon の4社)と呼ばれるいわゆるプラットフォーム企業が果たしている役割と将来像について、さまざまな立場、視点から広告研究の新たな枠組みが議論された。

(報告:第52回全国大会運営委員会)

-

2021年11月

パーソナルデータ、利用促進のカギは経済的価値への向き合い方

私たちは個人情報を企業に提供することで、「おすすめ商品」を紹介してもらったり、関連広告を受け取ったりして、消費生活を充実させている。それでは個人情報には、どれくらいの経済価値があるのだろうか。静岡大学学術院情報学領域の高口鉄平教授は、個人情報の個別の経済価値を明示することはできないが、近年では価値を測る試みもなされており、また政府が展開する「情報銀行」では、提供によってどんなメリットが還元されるかが明確となり、個人が価値を実感しやすくなるとしている。

-

サイバーエージェント、DX支援を事業の新しい柱に

ネット広告大手のサイバーエージェントは、小売業のDX(デジタルトランスフォーメーション)支援を本格化している。企画からアプリ製作、購買データ分析、広告配信まで一貫したサービスを提供できるのが強みだ。すでにファミリーマート、ヤマダデンキなどの販売促進で成果を上げている。DX事業を担当する宮田岳インターネット広告事業本部執行役員に事業戦略を聞いた。

(聞き手は主席研究員 渡辺正幸)

-

ヤフー、「Yahoo! MAP」で地図上からクーポン検索機能を提供

ヤフー(Yahoo! JAPAN)は、「Yahoo! MAP」で地図上からクーポンを検索できる「クーポンマップ」機能の提供を始めた。利用者は位置情報を使って、自分の近くにある外食店のクーポンを取得できる。9月の開始時点で19ブランド、全国約1万2,000店舗が対象だ。テーマ別に地図上で情報を提供するサービスは、「新築マンションマップ」「新型コロナワクチンマップ」「ラーメンマップ」に次いで4番目。生活者のニーズに沿って、さらに地図を使った情報提供を増やしていく方針だ。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

「ガラパゴス」AIの活用で、デザインの産業革命を目指す

ガラパゴス(東京・千代田)は、AI(人工知能)技術を使って効果的なデザインの広告を提供している。勘や経験に頼らずに、データによってデザインを決められる。プランニングに必要なデータ整備にもAIを利用することを検討している。中平健太社長に事業の特徴や抱負を聞いた。

(聞き手は主席研究員 土山誠一郎)

-

.png)

これからのために過去に立ち返ろう:良質なメディアは広告を救う

「WRAC GUIDE」は9月号で「Conscious media investment」を特集した。そのなかから「Back to the future: How quality media can save advertising」を紹介する。犯罪を肯定したり、わいせつな画像を掲載したりする、不適切なコンテンツやサイトに広告を配信して、広告主のブランドを損なう例が後を絶たない。品質の高いウェブページを選んで広告を配信することで、ブランドを守り、費用も削減できるとしている。

*「ADMAP」は2020年4月から、「WARC GUIDE」として生まれ変わりました。

-

2021年10月

インバウンド行動に見るGISのマーケティングへの応用

生活者の移動情報を分析してマーケティングに生かす動きが活発になっている。最近ではコロナウイルスへの感染拡大を防ぐ人流分析が話題となった。空間的な変化の分析にはGIS(地理情報システム)が利用される。高橋朋一青山学院大学経済学部教授にGISとは何かを解説するとともに、分析例として2017年にまとめた中国人の大阪市でのインバウンド行動を紹介してもらった。中国人はUSJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)周辺と大阪城周辺を中心に、広い地域を移動していることが明らかとなった。

-

CookpadTV、店頭端末を通じてスーパーが独自に広告配信

店頭向けデジタルサイネージ(電子看板)サービスを提供するCookpadTV(東京・品川、今田敦士代表取締役)は6月、同社端末を設置するスーパーが独自に広告を配信できるサービス「ADpop」を開始した。スーパーは食品メーカーの協力を得て、独自企画の販売促進キャンペーンを打てる。すでに約10社が利用している。企画づくりには三菱食品が協力する。今後はスーパーのアプリと連動したレシピを提供するなど、来店者の買い物体験をより楽しくするサービスを加えていく方針だ。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

データアーティスト、AIでキャッチコピーをパーソナライズ化

AI(人工知能)を使ったマーケティング支援サービスを提供するデータアーティスト(東京・港)は、企業サイトへの来訪者に対して、それぞれの興味・関心に応じたキャッチコピーを表示するサービスを拡大している。あるウエディングサービス会社では、コンバージョン率(CVR)を5割前後高めた。金融機関、人材会社など、様々な業種からの引き合いも増えている。より生活者のニーズに合ったキャッチコピーを作れるように分析精度を高めていくほか、キャッチコピーの自動生成技術を応用して企業がSNSで自動的に顧客とコミュニケーションできるサービスも開始する。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

ウェザーニューズ、天気連動型広告を拡大

天気予報情報サービスのウェザーニューズ(千葉市美浜区)は、天気連動型広告を拡大している。スーパー向けには来店客が減る雨の予報に連動してクーポンを配布するなど、天気の変化に応じて広告を打つ。導入企業は累計で20社を超えた。2021年7月には生活者の関心が高まっている動画広告も開始し、受注増に弾みがつくとみている。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

「ビークエスト」バーチャルキャラクターを世界に発信へ

インターネットでのコンテンツ視聴が成熟化するなか、親しみやすく、情報発信力が高い2次元(2D)や3次元(3D)のキャラクターを使って生放送や動画を配信するバーチャルユーチューバー(Vチューバー)が話題となっています。広告などマーケティングでの利用も広がってきました。Vチューバーの開発・運用で実績のあるビークエスト(東京・渋谷)の小池淳一社長に、市場の将来性と自社の取り組みについて聞きました。

(聞き手は主席研究員 渡辺正幸)

-

2021年09月

Z世代に刺さる広告の要諦は共感の形成が起点

2000年以降に生まれてインターネットで大量の情報に触れて育ったZ世代には、どのような広告が刺さるのだろうか。産業能率大学の小々馬敦教授はゼミ生との交流を通じて、Z世代は良いこと、悪いことのいずれについても「素直な情報」を知りたいと思っており、身近で信頼できるインフルエンサーによって情報を補完していることを見出した。広告には、メッセージが具体的で、共感しながら、自分らしさも表現できることなどが求められている。

-

NEC、パーソナライズ動画を活用した顧客体験DXソリューションの提供を開始

NECは属性、行動履歴など事業者が持つ顧客データを利用して、生活者それぞれに合わせた動画コンテンツを作成できるサービスの販売を開始した。動画は説明力が高いうえ、対話型にして生活者の課題解決に踏み込んだ商品提案もできる。広告など販売促進策や、営業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を中心に受注を開拓する。デザインや動画制作を扱うクリエーティブ会社、広告会社など関連企業との協力体制を整えて、年内にも具体的な事案を実現する見通しだ。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

ログリー、クッキーレスの文脈解析でネイティブ広告の配信拡大

ログリーは、サイトの文章を分析して、利用者のし好や関心に合った広告を配信するコンテキストターゲティングを拡大している。広告主の希望する特徴などをキーワードとして設定したうえで、サイトの文章を文脈解析して関連する広告を配信する。このクッキーを使用しない新型配信ロジック「インテントキーワードターゲティング」を、ネイティブ広告プラットフォーム「LOGLY lift」に搭載した。「LOGLY lift」のインプレッション(広告表示回数)は、出版社、新聞社などパブリッシャーを中心に月間300億回に上る。さらに分析精度を向上させて、検索連動型広告並みの購買促進効果を実現する考えだ。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

「Global Japan Corporation」コスパ重視の動画制作で受注拡大

札幌に本社と制作拠点を置く動画制作会社Global Japan Corporation(GJC)はコロナ禍にあっても、コストパフォーマンスの良さを武器に受注を着実に拡大している。首都圏を中心に、企業がウェブサイトや営業で使うプロモーション動画や、YouTubeなどに配信する動画広告を制作している。2021年3月には大阪にも営業拠点を設けた。代表取締役の手塚康司氏に現状と展望を聞いた。

(ジャーナリスト/研究員 永家 一孝)

-

米ハイネケンはサードパーティー・データへの依存度をどのように低下させたか

「WRAC GUIDE」は7月号で「The future of identity」を特集した。クッキー規制でサードパーティー・データを利用しないマーケティングが課題となるなか、ファーストパーティー・データの利用へとシフトして成果を上げている米ハイネケンの取り組みをまとめた「How HEINEKEN USA reduced reliance on third-party data」を紹介する。同社は自社顧客データと代理店が持つ外部データをまとめ、顧客とのつながりの強さに応じて3段階に分類。さらに顧客の属性情報も活用して、Eメールマーケティングなど新たな展開を検討している。

*「ADMAP」は2020年4月から、「WARC GUIDE」として生まれ変わりました。

-

2021年08月

DP消費者利益保護法 依田高典・京都大学大学院教授

GAFAのデジタル経済の支配が進む中で、プラットフォーマーの市場支配力の行使を抑制する競争政策とプラットフォームの取引トラブルから消費者を守る消費者保護政策が両輪とならなければなりません。デジタル経済の競争政策としては、内閣官房デジタル市場競争会議が中心となり、プラットフォーマー取引透明化法が2020年6月に制定されたところです。他方、消費者庁では、デジタルプラットフォーム消費者取引検討会が合計12回開催され、2021年1月には、デジタル・プラットフォーマーの社会的責任を定め、危険商品の流通や消費者の泣き寝入りを予防する、消費者利益の保護をはかる新法の制定を求める報告書をまとめました。

(京都大学大学院経済学研究科教授 依田 高典)

-

東芝データ、電子レシート連携の購買統計データをAPIで迅速に提供

東芝データ(東京・港)は2021年5月、東芝グループで展開する電子レシートサービス「スマートレシート」のレシートデータを連携して提供する、API(Application Programming Interface)サービスを開始した。小売業、メーカーなどは、電子レシートの発行から数時間内で統計処理されたデータを活用し、販売促進策に生かせる。電子レシートを利用する消費者は現在、40~50代女性を中心に約50万人に上る。今後は公的機関や自治体などにも対象を広げるとともに、フィンテックなどと組み合わせた高度なマーケティングを提案していく。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

コムニコ、インスタグラム投稿の自動配信サービスを開始

SNSマーケティングを支援するコムニコ(東京・中央)は、インスタグラムへの投稿を予約時間に自動配信するサービスを開始した。インスタグラムを運営するフェイスブック社が投稿公開機能の利用制限を緩和したことに対応した。同社の調べによると、日本語対応をしているサードパーティー製品によるインスタグラムへの自動配信は、同機能をリリースした3月9日時点で、国内で初めてだったという。SNSをマーケティングに利用する企業が増えるなか、既存取引先へのインスタグラムキャンペーンの提案や、新規取引先の拡大に弾みがつくと見ている。

(主席研究員 渡辺正幸)

-

「CARTA COMMUNICATIONS」新生CCI、運用型広告、SNSマーケティングを拡充

CARTA COMMUNICATIONS(カルタコミュニケーションズ、CCI)は2021年7月1日、サイバー・コミュニケーションズの事業部門を分離して誕生した。運用型広告の拡充、SNSマーケティングの支援など、広告主のマーケティング課題の解決に力を入れる。目黒拓社長に抱負を聞いた。

(主席研究員 土山誠一郎)

-

サブスクリプション型のサービスは、eコマースにおける見果てぬ夢なのか?

「WRAC GUIDE」は5月号で「Customer retention」を特集した。米国では1億人以上が利用するAmazonのサブスクリプションサービス「定期おトク便」に、企業はどう向き合うべきかをまとめた「Are subscription services really the holy grail of e-commerce?」を紹介する。「定期おトク便」は消費者に定期的に商品を届けるため、顧客を維持しやすく、生涯企業価値も高められる。商品によって向き不向きはあるが、企業はオンラインショッピングの柱として収益構造に組み込むべきだとしている。

*「ADMAP」は2020年4月から、「WARC GUIDE」として生まれ変わりました。

-

2021年06月

アマゾン景表法処分取消訴訟 依田高典・京都大学大学院教授

今回から、視点を変え、消費者保護の話題を取り上げます。消費者庁は、2019年から「デジタル・プラットフォーム消費者取引検討会」を合計12回開催しました。私はその座長として毎回3時間に及ぶ議論に参加し、消費者利益の保護をはかる新法の制定を求める報告書をまとめました。その際、議論になったのが巨大プラットフォーマーの社会的責任の有無です。

(京都大学大学院経済学研究科教授 依田 高典)

-

楽天グループ、オンライン広告の効果を実店舗での購買で計測

楽天グループは4月、オンライン広告がコンビニなど実店舗での購買にどれくらいつながったかを計測できるサービスを開始した。楽天会員がネット広告を見て、「楽天ポイントカード」の加盟店などの実店舗で実際に商品を購入したかどうかを計測する。食品・飲料メーカーを中心に利用が広がっている。今後は来店前の広告接触から、来店中の回遊状況、来店後の反応まで、購買行動を総合的に分析して、クライアントのマーケティング施策に反映できるように高度化していく。

(主席研究員 渡辺正幸)

OPEN